刘勇政等:银行竞争的纳税遵从效应

内容提要:本文从理论和实证两个方面研究了银行竞争对企业纳税遵从行为的影响。通过构建企业纳税遵从行为的决策模型,本文发现银行竞争有利于提高信贷资源的可得性,从而缓解企业融资约束并促使其相应减少税收规避等内部筹资行为。与此理论预测相一致,本文运用2000-2013年中国地级市和工业企业数据进行的实证检验结果表明,地区银行竞争程度的上升(下降)能够带来本地区内企业纳税遵从度的上升(下降)。进一步地,本文从银行机构、企业、行业等多个维度分析发现,对于融资约束相对较低的企业样本,银行竞争对企业纳税遵从行为的影响相对较低,这间接验证了本文关于融资约束这一作用机制的理论假说。

一、引言

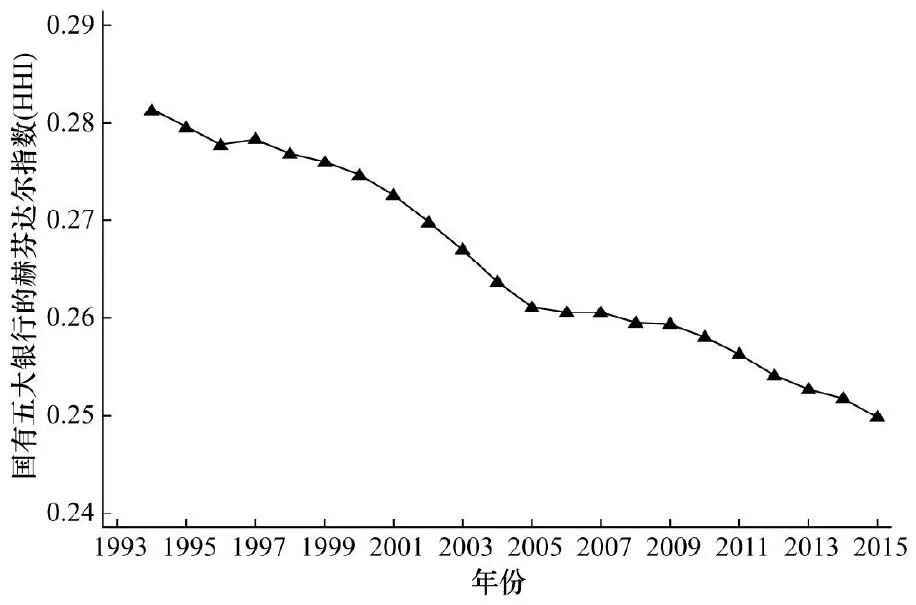

改革开放以来,中国银行业不断引入市场竞争机制,导致其结构和竞争程度发生了重大变化。20世纪80年代中期以前,中国银行业的绝对主体是四大国有银行;经过一系列市场化改革,股份制银行和城市商业银行相继成立,外资银行也逐步进入。与此同时,银行业管理部门也致力于强化银行市场竞争环境,逐步放宽银行分支机构市场准入条件,使得银行在类型、数量以及规模上呈现出越来越激烈的竞争格局。从图1可见,中国银行业的聚集程度不断下降,其竞争程度持续增强。

由于银行业在中国金融市场中的核心地位,其行业竞争程度会对中国实体经济产生重要影响。早期的研究集中探讨了银行竞争在宏观层面的经济效应。例如,Petersen和Rajan(1995)探讨了银行集中度对金融市场借贷关系的影响;贾春新等(2008)认为银行分支机构的增长会通过影响投资效率来促进经济增长;Beck等(2004)评估了政府干预和控制下银行市场结构与融资障碍的关系;Diallo(2015)则通过观察银行发生系统性危机的现象来衡量银行竞争对金融稳定的影响。宏观经济效应有其微观基础。因此,近期的研究开始关注银行竞争对微观企业行为的影响。李志生等(2020)发现,企业周边银行分支机构数量的增加会提高企业的杠杆率;此外,还有一部分研究集中讨论了银行竞争对企业创新的影响(蔡竞和董艳,2016;张杰等,2017)。

综观已有文献,不论是探讨银行竞争的宏观效应还是关注其微观效应,一个共同的核心作用机理在于,银行竞争对市场信贷资源分配以及企业融资约束产生了重要影响,进而影响了微观企业行为和宏观经济表现。遵循这一核心机理,本文研究银行竞争对另一重要维度企业行为——税收遵从的影响,进而讨论其对宏观层面税收征管的政策启示。理论上,本文将银行竞争程度与企业信贷价格和数量的联系引入经典的企业逃避税决策模型之中,最终推导发现:企业向税务机关申报的利润比例与银行竞争水平正相关。基于信贷市场外部条件的改变,企业将对自身的纳税遵从度进行决策。当企业可获得的贷款额度增加、需要支付的贷款成本下降时,企业面临的融资约束减弱。此时企业会倾向于通过银行贷款来筹集资金,相应地减少税收规避等内部筹资行为,从而表现出较高的纳税遵从度。根据此模型得到的理论假说,本文运用2000-2013年中国地级市和工业企业数据库两个层面的数据进行了实证检验,发现城市银行业竞争程度正向且显著作用于本地区内企业缴纳的企业所得税实际有效税率。这一基准结论在考虑了度量方法、样本选择、政策干扰和内生性等因素之后依然保持稳健。进一步地,本文从银行机构、企业、行业和地区等层面构建了一系列衡量融资约束的不同指标并证实了融资约束在增强银行竞争与企业所得税有效税率正向联系之中的作用,从而为银行竞争通过缓解融资约束进而提高企业纳税遵从这一传导机制提供了间接的实证证据。

本文的边际贡献主要体现在以下两个方面。第一,本文拓展了有关银行竞争影响的文献研究并模型化了银行竞争作用于微观企业行为的具体机理。如前文所述,现有有关银行竞争经济效应的研究主要围绕经济增长、经济稳定、企业绩效和投资行为进行讨论(贾春新等,2008;蔡卫星,2016;张杰等,2017;姜付秀等,2019;Martinez-Miera和Repullo,2010;Leon,2015)。迄今为止,鲜有文献针对银行竞争的税收效应展开分析,而研究这一问题本身又具有重要的理论和实践指导意义。与本文最相关的一篇文献是Beck等(2014)。作为早期详细探究金融服务水平和企业逃税之间关系的实证研究,他们利用跨国调查数据发现,信贷信息共享系统更完善和银行分支机构渗透率更高的国家,企业的逃税程度更低。本文与Beck等(2014)的主要区别在于以下两点。一是本文从银行竞争这一行业现象出发,从新的维度补充了金融服务发展水平影响企业税收行为的证据。Beck等(2014)采用“信贷信息深度”和一定地理范围内的银行分支机构数量来衡量各个国家信贷信息共享系统的完善程度和银行分支机构的渗透率,并以此刻画一个国家的金融服务水平,其本质上并未涉及银行业引入市场竞争机制的可能影响。二是本文着重刻画银行竞争通过增加信贷资源的可得性并因此减少企业内部融资需求和增加其信息披露程度,从而作用于企业纳税行为的作用机理。Beck等(2014)的研究重点则在于探讨“信息系统的完善程度”和“金融分支机构的渗透程度”这两个变量自身对企业纳税行为的影响。更为具体地,本文在已有研究的基础上模型化银行竞争通过影响企业融资约束进而作用于企业税收决策的理论机理,并对有关银行竞争经济效应研究的广度和深度进行了有效拓展。

第二,本文从金融市场的角度补充了有关企业纳税遵从行为的动因研究。早期有关经济主体纳税遵从行为的研究主要集中于对个人所得税纳税遵从行为决定因素的研究(Alm等,2019),近年来以中国为背景所展开的研究更多集中于企业层面。例如,Cai和Liu(2009)根据工业企业数据分析发现产品市场竞争会激励企业进行避税行为;马光荣和李力行(2012)考察了县级政府规模和治理能力对企业税收行为的影响,发现在治理能力越强的地区,企业的纳税逃避现象越少。范子英和田彬彬(2013,2016)分别从不同税务机关(国税局和地税局)的征税强度差异和政企合谋的角度解释了部分企业逃避税行为的动因。此外,田彬彬和范子英(2018)以企业的业务招待费支出占比作为其贿赂支出的代理变量,从而进一步验证了征纳合谋对企业逃避税行为的影响;陈德球等(2016)和Tsai等(2021)分别探讨了由于官员变更带来的政治不确定性和政企合谋可能性变化对企业逃避税行为的影响。由此可见,鲜有文献从金融市场的角度解释中国企业的纳税遵从行为以及其蕴含的税收征管和税收治理的启示。与此相关地,Guo和Hung(2020)从理论上探索发现地区金融发展程度与税收总体收入占GDP的比重呈正相关关系。本文延续这一思路,着眼于促进地区金融发展的银行竞争对微观企业纳税遵从行为的影响机制,从而揭示了金融市场引入竞争机制可能带来的税收治理效应。

二、理论模型与假说

(本部分理论模型略)

根据理论模型,提出如下假说:当银行竞争削弱(加剧)时,企业面临的融资约束增强(削弱),进而带来企业税收遵从度的下降(上升)。

三、实证策略与数据

(一)实证模型

为了检验上述理论假说,本文在结合地级市层面与企业层面数据的基础上构建实证模型。具体来说,基准回归使用的模型如下。

![]()

其中,下标i、j、t分别表示企业、该企业所在地级市和年份。tax complianceijt代表企业的纳税遵从度;bank competitionjt-1为核心解释变量,代表该企业所在地级市银行竞争程度;Xit-1是一组企业层面的控制变量;而Yjt-1则代表一组地市级层面的控制变量;θi和μt分别代表企业固定效应和年份固定效应;ν和εijt分别是截距项和随机干扰项。为了排除可能存在的反向因果的干扰,本文将核心解释变量和控制变量都采用滞后一期的取值。考虑到同一企业在不同年份的相关性,本文将标准误聚类到企业层面。

(二)变量

1. 企业纳税遵从度的衡量

企业的纳税遵从决策往往是隐蔽的,因此现有研究中通常只能采用间接的方式对企业的纳税遵从行为进行捕捉。其中,企业的实际有效税率是用以度量企业纳税遵从行为的常见指标(Dyreng等,2008;范子英和田彬彬,2016)。由于中央制定的税率和税基相对统一,因而这一指标在中国的制度背景下显得尤为相关——在给定和控制其他条件一样的情况下,不同地区间企业所展现出来的实际有效税率的差别能够在一定程度上反映企业的纳税遵从程度。此外,由于企业所得税和增值税是企业所缴纳的主要税种,并且相较于增值税而言,企业有更大的空间通过低报收入或者高报成本等方式操纵企业实际缴纳的企业所得税税额,因此本文以企业所得税的纳税遵从行为为研究对象。

具体而言,本文以企业所得税实际有效税率(etr),即企业所得税费用除以税前总利润,作为企业纳税遵从行为的衡量指标。在其他条件一样的情况下,企业的实际有效税率越低,表明其纳税遵从度越低。在后续的稳健性检验中,本文还将采用企业实际有效税率与行业平均实际有效税率的差值作为企业纳税遵从行为的衡量指标,该值越小,同样说明企业的税收遵从度越低。

2. 银行竞争的衡量

本文借鉴已有文献的做法(蔡竞和董艳,2016;姜付秀等,2019),根据金融许可证信息计算出各家商业银行每年度在各地级市分支机构的数量,进而采用地级市层面银行业的赫芬达尔指数(HHI)来度量各地银行竞争水平。这一指数的取值范围为(0,1],指数数值越大表明银行竞争程度越低。在后续的稳健性检验中,本文还计算了各地级市前三大银行分支机构占比(CR3)来衡量银行竞争水平。同样地,该值越大,表明此地级市的银行业竞争水平越低。

3. 其他控制变量

在模型估计中,本文引入了一系列企业和城市层面的控制变量以排除其他干扰因素的影响。由于企业自身的特征与其纳税行为密切相关,因此本文首先控制了一组捕捉企业特征的基本变量,包括企业规模、成长性、资本结构和企业所有制类型。企业规模用企业实际资产额来衡量,成长性由企业年龄和资产收益率来衡量;这两方面的企业特征通常被认为是决定企业税收行为的基本因素(Lanis和Richardson,2011)。企业的资本结构用固定资产率和资产负债率来衡量;一般认为,由于税法对企业的不同资本结构和资产组合决策给予了不同的税收待遇,因此一家企业的资产组合可能会影响其纳税行为(Gupta和Newberry,1997)。最后,本文在模型中加入一系列企业所有制类型哑变量(包括国有、民营、港澳台、外资企业)以控制不同所有制企业的潜在异质性税收行为。在地级市层面,本文考虑了一组随时间变化并可能同时影响宏观经济环境和企业税收行为的因素。具体而言,由于宏观经济会影响企业经营和政府财政能力(Besley和Persson,2009),本文控制了地区经济水平、经济结构、经济增长、地方税收征管强度和区域金融监管差异等因素。地区经济水平、经济结构和经济增长分别用人均GDP、第二产业占GDP比重和GDP增速来衡量。就地方税收征管强度而言,地方政府税收努力降低会导致企业逃税增加(范子英和田彬彬,2013;田彬彬和范子英,2016;赵仁杰等,2024),因此本文使用实际税收收入与潜在税收收入的比率来衡量地方税收征管强度(吕冰洋和郭庆旺,2011)。此外,受限于数据可得性,我们使用各省罚没收入占全国罚没收入的比值来衡量区域金融监管差异(王辉和朱家雲,2022)。

(三)数据与样本

本文的企业样本来自国家统计局公布的2000-2013年中国工业企业数据库。借鉴已有研究的做法(聂辉华等,2012;Cai和Liu,2009),本文对企业样本进行以下处理:删除企业规模过小的观测值,即企业资产规模低于500万或雇佣人数低于8人;删除明显不符合逻辑关系的观测值,即资产净值小于固定资产净值或固定资产净值为负;剔除亏损的企业样本。考虑到直辖市行政层级设置的特殊性,本文删除了位于北京市、天津市、上海市和重庆市的企业样本;保留至少出现三期的企业;剔除关键变量有缺失的样本;为消除极端值的影响,本文还剔除了连续变量位于最低和最高1个百分点内的观测值,最终得到260个地级市中的186916家企业,共计908110个观测值。

商业银行分支机构信息来自中国银行保险管理监督委员会披露的金融许可证信息。根据金融许可证可以得到各个金融分支机构的类型、名称、所在地级市以及批准成立时间等信息。参考Chong等(2013)、姜付秀等(2019)和李晓溪等(2023)的做法,鉴于政策性银行、农村信用社、农村合作银行、贷款公司等类型的金融机构向企业贷款的特殊性以及较小的规模,本文的分析仅保留商业银行。截至本文样本末期的2013年,全国共有180364个隶属于1685家商业银行的分支机构。地级市层面其他的变量来自《中国城市年鉴》和《中国区域经济统计年鉴》。

四、实证结果

(一)基准结果

在控制企业和城市层面随时间变化的变量以及双向固定效应后,本文发现:在给定其他条件相同的情况下,银行业HHI每增加1个单位,会导致企业所得税实际有效税率下降约4.38个百分点——以企业所得税实际有效税率的样本均值(即17.32%)为参照,这相当于企业所得税实际有效税率下降了25.28%。总体而言,回归结果验证了本文的基本理论假说,即当银行竞争降低(增加)时,企业的纳税遵从度随之降低(增加)。

(二)稳健性检验

本部分围绕核心指标衡量、样本异质性、政策干扰和内生性等四个方面对基准结果进行稳健性检验,以增强结果的可信度。

1. 核心指标衡量

本文进一步考察文献中用于衡量银行竞争和企业纳税遵从度的其他方法来检验本文基准结果的稳健性。根据姜付秀等(2019),主要银行的市场份额集中度是捕捉银行竞争水平的另一重要维度。本文参照此研究,采用前三大银行的集中度(CR3)作为银行竞争的替代指标;它和HHI同向变动,即集中度越高说明竞争越弱。结果显示,可见估计系数在99%的置信水平上显著为负。

此外,由于企业实际有效税率的变化可能来自地方或行业层面的税率变化(范子英和田彬彬,2016)、地方税收征管力度的改变(范子英和田彬彬,2013;赵仁杰等,2024)和递延所得税的影响(陈冬等,2016)等,我们进一步排除这些因素的影响。针对地方或行业层面的税率变化问题,本文首先尝试企业纳税遵从度的不同衡量方式,即采用企业所得税实际税率与其行业均值的差值(Gap)来衡量企业的相对纳税遵从度。同理,差值越小表明企业纳税遵从度越低(Tsai等,2021)。其次,我们在模型中额外控制了行业—城市层面的固定效应。最后,鉴于一些新设企业享受企业所得税定期减免,包括“两免三减半”、“三免三减半”、“五免五减半”,我们从样本中排除成立不到五年的企业,以避免对某些初设企业税收减免的干扰。针对地方税收征管力度差异的问题,虽然在基准回归中已经控制了以税收努力衡量的地方税收征管强度,但我们还是进一步根据地方税收努力指标的中位数进行分组检验。针对递延所得税问题,鉴于亏损企业经常通过资产减值的方式少交税,包括确认递延所得税资产,本文已在基准回归样本中剔除了亏损企业以减少这一问题的干扰。所有结果均表明银行竞争降低会带来企业纳税遵从度的下降,支持了基准回归的结果。

2. 样本异质性

考虑到企业更换注册地以及不同地级市属性等异质性样本对回归结果的可能影响,本文进一步从这个角度考察回归结果的稳健性。第一,剔除样本期间内(2000-2013年)跨市更换了行业注册地的26家企业的所有观察值并重新估计了模型。结果显示,剔除了这部分样本后的估计系数为-4.35,与基准回归接近。第二,考虑到省会城市和民族自治区的特殊性,将这一部分城市剔除,回归系数依然在99%的置信水平上显著为负。第三,2008年的企业所得税改革将内外资企业所得税合并为统一的25%税率,结束了外资企业在中国一直享受的优惠税收政策。考虑到该政策可能使得外资企业所得税实际有效税率上升,本文选择保留“民营企业”和“内资企业”样本进行稳健性分析以排除该政策可能带来的影响。结果显示,银行竞争的估计系数均在99%的置信水平上显著为负。

3. 同时期其他政策的影响

在本文样本期内(2000-2013年)中国银行业经历了多项重大改革,如股份制改造、组织结构改革和引入外资银行等。这些改革在一定程度上影响了中国银行业的构成,进而影响了银行竞争,本部分尝试排除上述政策的影响以确保研究结论的稳健性。第一,股份制改造。2002年,我国启动了国有大型商业银行股份制改革。截至2010年,交通银行、中国建设银行、中国银行、中国工商银行和中国农业银行先后完成了股份制改造。使用剔除国有五大商业银行之后的银行竞争程度的回归结果显示,银行竞争依然显著增强了企业纳税遵从度。第二,银行业组织结构改革。考虑到1998-2002年国有独资商业银行进行了组织结构改革,我们将样本限制在2002年之后,结果显示,回归系数依然显著为负。第三,外资银行的引入。鉴于样本期内内资银行和外资银行的差异化经营模式,我们在计算银行竞争程度时,排除了外资银行进行稳健性检验。进一步地,考虑到外资银行对国内银行体系的冲击(罗知等,2024),我们将回归样本限制在2006年之前并只保留不受外资银行进入冲击的城市样本。两个回归结果均显示,估计系数仍然在99%的置信水平上显著为负。第四,金融科技。2010年12月,中华人民共和国科学技术部(以下简称“科学技术部”)、中国人民银行、原中国银行业监督管理委员会(以下简称“原银监会”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)、原中国保险监督管理委员会(以下简称“原保监会”)联合印发了《促进科技和金融结合试点实施方案》,并从2011年起确定了两批科技和金融结合试点地区。我们以试点城市和未试点城市进行分样本回归,结果显示基准结果不受金融科技发展水平的影响。

4. 内生性

内生性问题是可能带来模型估计偏误的另一主要问题。相比于用银行财务资产等信息度量银行竞争水平的方法(Leon,2015;Diallo,2015),本文利用银行分支机构数计算的赫芬达尔指数(HHI)在一定程度上相对外生,从而在一定程度上能够缓解内生性问题,然而在理论上仍有导致内生性问题的可能。这种可能性包括核心变量指标构建中存在的测量误差(measurement errors)和模型中可能存在的遗漏变量或不可观测因素带来的影响。例如,银行竞争指标依赖于银行分支机构的数量和分布,这种衡量方法是否能够准确反映银行竞争程度的线性变化在一定程度上值得商榷;此外,营商环境更好的地区可能意味着更高的企业纳税遵从度,与此同时好的营商环境也更容易吸引银行分支机构和营业网点进入,从而带来金融机构数量的扩张。

借鉴Chong等(2013)、张杰等(2017),本文使用地级市所在省内GDP规模最为接近的三个其他地级市赫芬达尔指数(HHI)当年的均值构造工具变量。选择这一工具变量的主要原因在于:第一,省内GDP规模最为接近的地级市可能是当地银行扩张的备选地址之一,同时地方政府监管的相似性也导致当地银行的竞争程度与同一省份GDP规模最为接近的地区的银行竞争存在相关性。第二,银行贷款具有地域分割性。为了控制和减少金融风险,本地区的银行往往只给当地的企业办理贷款业务,导致本地区的企业很难从其他地区的银行机构获得贷款。因此企业贷款基本完全依赖当地银行,故其他地级市的银行竞争并不会直接影响本地企业的纳税遵从度。这意味着,所选工具变量同时满足外生性和相关性的要求。结果显示基准回归没有过高估计银行竞争对企业纳税遵从行为的影响。

(三)机制分析

上述分析证实了银行竞争对企业纳税遵从的影响效应,接下来进一步讨论产生这一效应的微观作用机制。通过本文的理论分析可以发现,银行竞争水平的提升会增加信贷资源的可得性,从而缓解企业面临的融资约束。此时,企业会倾向于通过银行贷款来筹集资金,相应地减少税收规避等内部筹资行为并在向银行贷款的过程中增加信息披露,从而表现出较高的纳税遵从度。因此,直接检验这一作用机制需要企业层面融资约束的数据;遗憾的是,这些数据均不公开可得。然而,如果这一理论机制成立,可以推测对于那些本身面临更强融资约束的企业而言,银行竞争对其融资约束进而纳税遵从行为的影响将更加明显。以此为分析逻辑,后文从银行机构、企业、行业和地区等四个维度间接验证融资约束这一作用机制。最后,本文也尝试为银行竞争影响企业融资约束提供较为直接的补充性证据。

1. 银行机构层面的融资约束

本文首先尝试在银行机构层面上讨论融资约束的作用机制。第一,中国的商业银行主要由四大类构成:国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行。不同类型的银行在缓解企业融资约束的能力上存在差异。由于产权结构的原因,国有大型商业银行往往会受到较多政治干预,资源配置效率较低(蔡竞和董艳,2016)。相较于国有大型商业银行,股份制商业银行受政府干预较少,组织结构较为扁平化,灵活度更高,更容易与企业建立长期信贷关系(Herrera和Minetti,2007),从而能为企业提供充足稳定的信贷支持。而相较于地域局限性较强的城市商业银行和农村商业银行,股份制商业银行的经营范围和业务领域更广,其资金来源更多,风险分散能力更强。因此,相比于非股份制商业银行(即大型国有商业银行、城市商业银行和农村商业银行),股份制商业银行能更有效地缓解企业融资约束(Chong等,2013)。第二,银行分支机构存在不同层级。不同层级的银行分支机构具有不同的贷款审批权限。一般而言,层级越高的分支机构往往贷款的额度越大,审批权限越高。借鉴李志生等(2020)的做法,本文以二级分行为分界点,二级分行及以上分支机构为高层级,二级分行以下分支机构为低层级。银行分支机构层级越高,缓解企业融资约束的能力就越强。根据这一思路,当缓解企业融资约束能力较强的银行机构为总体银行竞争HHI贡献更多份额时(即提供贷款可能性大的银行机构竞争更弱时),这会使得当地企业面临的融资约束更强,由此企业纳税遵从行为更低。

借鉴蔡竞和董艳(2016)的做法,本文计算不同层级或不同类型银行分支机构对总体HHI的贡献度。根据以上分析,这里分别计算了非股份制商业银行的HHI贡献份额、股份制商业银行的HHI贡献份额、二级分行及以上分支机构的HHI贡献份额和二级分行以下分支机构的HHI贡献份额。紧接着,我们将这些贡献份额变量与本文的核心解释变量HHI作交互并重新进行回归分析。结果显示,相比于非股份制商业银行,股份制商业银行在银行竞争中贡献份额的上升也会强化银行竞争的纳税遵从效应。同样地,银行竞争与二级分行及以上机构贡献竞争度份额的交互项系数均为负,说明高层级分支机构的竞争更有利于增强银行竞争的纳税遵从效应;银行竞争与二级分行以下机构贡献份额的交互项系数显著为正亦验证了前述结论。综合来看,银行竞争缓解市场融资约束程度越大,带来的企业纳税遵从度越高,这从银行机构的维度证实了融资约束这一传导机制。

2. 企业层面的融资约束

企业的所有制形式和其他经营性指标经常被用来直接衡量企业所面临的融资约束。在所有制方面,本文依据企业注册登记的所有制类型将企业分为国有企业和非国有企业。不同所有制企业面临的融资约束不同(李增泉等,2008):国有企业天然与政府存在较为密切的政治关联,在进行融资时往往有政府信用背书和政治资源支持,因此面临的融资约束较弱。经营性指标方面:第一,本文采用企业规模来捕捉企业面临的融资约束程度。一般而言,一方面,小规模企业往往会面临较大的信息不对称问题以及交易成本问题;同时,由于缺乏足够的资信抵押和谈判能力,小企业会比大企业面临更强的融资约束(Chan等,2012)。另一方面,由于大规模企业能够在一定程度上直接影响和反映地区经济发展水平,因此大企业往往更受地方政府重视,更容易在融资中处于有利地位。第二,企业贷款能力的差异也能够一定程度上反映企业面临的融资约束。本文采用Cai和Liu(2009)的做法,用财务费用与总资产的比值作为企业贷款能力的代理变量,财务费用比重越大,说明企业的贷款能力越强,越容易从银行获得贷款。

结果显示,国有企业、大规模企业以及贷款能力更强的企业分别与银行竞争的交互项估计系数均显著为正,说明在融资约束更弱的企业中,银行竞争对企业纳税遵从行为的影响更弱。这在企业维度上证实了融资约束作为银行竞争影响企业税收行为的作用机制。

3. 行业层面的融资约束

行业本身的不同特征使得不同行业在外部融资依赖程度上也存在差别。Rajan和Zingales(1998)根据美国20世纪80年代的制造业上市企业数据计算了各个行业的外部融资依赖度指数。该指数越大,说明该行业面临的融资约束越强。Huang等(2020)借鉴Rajan和Zingales(1998)的方法,利用2006-2013年中国工业企业数据和企业税收调查数据计算了中国制造业行业的外部融资依赖指数。该指数越大,同样表明该行业对外部融资依赖度越强,融资约束越强。借鉴这两篇文章计算得到的外部融资依赖度指数,本文将其分别与银行竞争水平作交互项加入回归模型中。根据估计结果,两种外部融资依赖指数与银行竞争水平的交互项系数均显著为负,表明在融资约束更强的行业,银行竞争对企业纳税遵从行为的影响更大,符合本文的理论预期。

4. 地区层面的融资约束

企业面临的融资约束在地区层面也存在差异。一般而言,经济发展水平和市场制度(特别是金融市场制度)更好的地区,企业面临更弱的融资约束(Chan等,2012)。根据这个思路,这里在回归模型中分别引入地区经济发展水平和市场发育程度等变量与银行竞争变量的交互项。结果表明在经济发达地区,较弱的融资约束会削弱银行竞争对企业纳税遵从行为的影响。同理,本文还采用王小鲁等(2017)测算的各省市场化指数中的“市场中介组织发育和法律制度环境”来衡量市场发育程度,并将这一指数与银行竞争水平作交互加入模型中。可以发现,交互项的系数显著为正,表明在市场制度相对健全地区,银行竞争对企业纳税遵从行为的影响相对较弱。

5. 进一步讨论

以上分析从多个维度为银行竞争通过融资约束渠道作用于企业纳税遵从行为提供了有力的间接性证据。受限于数据可得性,本文无法直接准确量化企业的融资约束程度。尽管如此,本文试图通过寻找其他相关联指标对此提供进一步的补充证据。本文分别在城市和企业两个层面选取融资约束的替代性指标:在城市层面,以年末金融机构贷款余额占GDP的比重来衡量整体上的融资约束程度,这一比重越高则企业融资约束越低;相对应地,在企业层面,以企业年末负债水平来衡量企业融资约束程度,负债水平越高则意味着从银行等金融机构获得的贷款越多(李志生等,2020),因而,企业面临的融资约束越低。此外,我们也使用文献中常用的SA指数来衡量企业层面的融资约束(Hadlock和Pierce,2010)。SA指数越大,企业的融资约束越强。结果显示,银行竞争水平越高,城市层面的贷款余额越多,企业面临的融资约束越小。这为银行竞争强化有利于缓解企业融资约束提供了较为直接的证据。

最后,正如本文理论模型部分所揭示的,除了融资约束这一核心机制,银行竞争还可能通过影响银行信息披露程度影响企业纳税遵从行为。为了验证这一潜在作用机制并受限于数据可得性,本文选取各城市商业银行分支机构的处罚案件数占当地商业银行分支机构总数的比例作为银行信息披露程度的代理变量。选择这一代理变量的逻辑在于:2007年7月3日,原银监会发布的《商业银行信息披露办法》要求银行披露各类风险情况,包括信用风险状况。然而,除了直接隐藏信息,银行经常利用晦涩难懂的陈述、带有迷惑性的文字隐藏信息,以掩盖其面临的风险和困境。基于此,监管机构越来越关注银行的信息披露质量,同时行政监管的威慑效应也促使其提高信息披露质量(黎文靖,2007;Qian和Zhu,2019)。根据各地原银保监会网站公示的金融分支机构处罚信息数据的计算,在本文样本期内(2000-2013年)共有22380次商业银行分支机构处罚记录,其中46.71%的处罚记录违规类型明确涉及“信息披露”,包括信用风险披露违规。这表明银行分支机构处罚比例越高的地区,银行获取的企业信息可能越少,该地分支机构的信用风险越高。因此,本文以银行分支机构受处罚比例为因变量进行回归分析,结果显示,银行竞争水平越高,银行分支机构处罚比例越低,银行披露的信息也就越多。

五、结论与政策启示

本文从理论和实证两个方面研究了银行竞争对企业纳税遵从行为的影响及其作用机制。首先,本文在理论上结合银行竞争要素和经典企业逃避税决策模型的基础上,阐述了银行竞争通过增加信贷资源可得性缓解企业融资约束,并促使其相应减少税收规避等内部筹资行为的机制过程。其次,在实证上,本文利用地级市层面的1685家商业银行分支机构数据构建银行竞争指数并与工业企业数据结合进行检验,证实了银行竞争有利于提高企业纳税遵从度的基本结论。这一结论在考虑多种指标衡量方式、样本异质性、同期政策干扰和内生性检验后依然稳健。最后,本文从银行机构、企业、行业和地区等多个维度分析发现,对于融资约束相对较低的企业样本,银行竞争对企业纳税遵从行为的影响相对较低,这客观上间接验证了本文关于融资约束这一作用机制的理论假说。本文补充了现有文献中有关银行竞争微观经济效应的研究,同时也从金融市场的角度扩展了有关企业纳税遵从行为决定因素的相关讨论。

党的十八届三中全会提出了“国家治理体系和治理能力现代化”这一重大命题。在此背景下,建立现代金融治理体制和税收征管制度是实现国家治理现代化的重要组成部分。前者要求金融治理更多地提供面向中小企业的金融服务供给,后者要求增强税收征管效能。本文的研究在这两方面提供了有益启示:第一,银行竞争能够有效缓解企业面临的融资约束,特别是中小企业和民营企业的融资约束。这说明以市场化为导向的金融市场改革有利于打破金融抑制,减少歧视性信贷政策的负面影响。与此同时,银行竞争可以弥补资本定价效率的缺失和扭曲所带来的效率损失,帮助企业解决融资困境,从有效发挥金融支持实体经济的功能。因而,金融治理改革应推动银行机构体系优化,以适应市场需求,有序推动行业竞争,更好地服务于中国实体经济发展。第二,银行竞争有利于规范企业税收行为,提高企业的纳税遵从度。这说明金融市场化改革有利于提高政府税收征管效能,进而强化税收政策的有效性。税收征管效能的提升既来自企业因融资约束缓解而减少逃避税的主动行为,也来自企业在增加信贷融资时向第三方金融机构增加的信息披露。由于征税机关与纳税主体之间的信息不对称已成为制约税收征管能力提升的重要瓶颈之一,因此,以完善银行等金融机构组织体系为切入点,助力金融供给侧结构性改革,扩大银行服务的覆盖面和供给水平,有利于在拓宽企业融资渠道的同时增强涉税信息的共建共享,并最终提升国家的税收治理水平。

文章来源于《经济科学》2025年第4期,作者:刘勇政(通讯作者),中国人民大学财政金融学院教授,财税研究所高级研究员;刘 欣,密歇根州立大学经济系;张雅丹,中国人民大学财政金融学院博士生;汪 可,中国银行股份有限公司。