罗志恒:“更加积极”的财政政策:理念变化、具体亮点与优化方向

时间:2025-03-202025年3月8日,由中国人民大学财税研究所和中国人民大学政府债务治理研究中心共同主办的中国财政政策论坛2025年第1期(总第22期)——“从预算报告看2025年财政政策”在线上召开。粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒作为本次论坛的研讨嘉宾,深入分析了“更加积极”财政政策背后的理念、亮点以及政策优化等方面。下文整理自罗志恒首席的发言内容。

一、“更加积极”:总体体现与财政理念

政府工作报告和预算报告对经济增长目标的设置,以及对财政政策目标和手段的部署,非常符合当下形势发展的需要。

(一)总体特点

一是积极财政政策的力度更大。从2008年开始,本轮积极财政政策实施至今已经17年,今年赤字率安排首次达到4%左右,是本轮积极财政政策的最高水平。赤字规模加上专项债、超长期特别国债、5000亿补充银行资本金的特别国债等不纳入财政赤字的新增债务规模,合计11.86万亿元,高于2024年的8.96万亿元。如果从相对指标看,今年新增债务规模与预计GDP的比值为8.4%,高于去年的6.6%,可见财政政策的力度确实较去年更大。

二是积极财政政策的节奏更快。从专项债规模上看,专项债额度从去年的3.9万亿元提高到今年的4.4万亿元,增加了5000亿元。但还要看到专项债的管理制度方面,去年底出台了《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》,文件规定对专项债投向范围采用负面清单管理制度,并选取管理基础比较好的十个省份以及雄安新区作为专项债项目审核试点,在试点区域下放审批权限,实行“自审自发”。专项债管理制度的完善连带专项债规模的增加,使得地方政府有更多的项目符合要求,地方政府申报和审核项目的效率也得到提高。因此从专项债发行和使用的节奏而言,今年大概率较去年更快。同时,年初财政部下达了“两新”的额度,地方能够更好地使用“两新”资金支持消费品以旧换新,带动经济发展。更快的政策节奏意味着,财政资金能够更快形成财政支出,财政支出通过工程项目、补贴市场主体等方式最后转化为企业和居民收入。企业承接更多工程项目,吸纳更多的劳动力就业,因此企业收入与居民收入均得以增长。

三是财政政策组合方式更多元。除赤字、专项债与超长期特别国债以外,今年为了防范金融风险并提高金融机构对宏观经济高质量发展的服务能力,又新增5000亿特别国债,这体现出政策组合方式更加多元。

四是财政支出结构更加优化。根据今年政府工作报告和预算报告,财政资金在结构上有三个投向:第一,惠民生,包括提高养老金、医疗补助等等,这是社会广泛关注的一个方面,此次发布会上国家卫健委负责同志也谈及发放育儿补贴的问题;第二,促消费;第三,促进科技创新。这三个投向是财政支出结构优化的体现。

五是财政与市场沟通频率更高,更加顺畅,更加注重预期管理。财政部负责同志在答记者问环节再次谈到了中央和全国赤字和举债空间仍然较大,这给市场留下了一定的想象空间。目前赤字率为4%左右,这意味着接下来如果外部环境出现新的变化,政府将相应推出新的政策举措。

六是政策间协同性更强。财政和金融的协同配合这些年来不断增强,货币金融以低利率环境支持财政以更低的成本发债,财政通过贴息的方式支持金融与经济。接下来还将实施两项贷款贴息政策。一项是对重点领域的个人消费贷款给予财政贴息,减轻当期支出压力。另一项是对餐饮住宿、健康、养老、家政等与老百姓生活密切相关的领域,对经营主体贷款分类给予贴息,降低融资成本,增加更多优质服务供给。

(二)财政理念的变化

去年“9.26”以来中央审时度势,根据最新的国内外经济形势做出了宏观调控框架的转型和调整。财政是国家治理的基础和重要支柱,财政政策又是宏观调控的重要工具之一,财政理念发生了四个变化。

第一,发展优先,将发展置于更高的位置。为什么把赤字率首次提高到4%左右的水平?2020年疫情冲击时,我国赤字率水平拟按3.6%以上安排,今年比2020年时更高。这体现出财政领域的变化是发展优先,把发展置于更高的位置。今年的政府工作报告中“发展”出现了141次,体现了“发展是硬道理”、“发展是第一要务”,反映出充分地认识到经济可持续性是财政可持续性的基础,要更好地平衡“促发展”和“防风险”。事实上,中国的公有制经济性质、低利率环境、偏低的政府债务水平完全能够支撑起4%的赤字率。一是公有制国家的政府掌握大量的国有资产,与其他经济体相比天然能够匹配更高的债务水平。二是在低利率的环境下,付息率偏低,能够支持更高的债务水平。三是赤字是流量,最终形成的是债务余额,而我国政府法定债务加上隐性债务,总体债务水平尤其是中央债务水平仍然是偏低的。

第二,从平衡财政逐步转向功能财政。平衡财政讲究的是财政的当期平衡,功能财政主要是根据经济社会发展的需要,来确定财政赤字、财政支出规模。赤字率达到2008年本轮积极财政政策实施以来的最高水平,意味着我们从过去注重短期财政平衡,转向了中长期的经济社会健康发展。

第三,宏观调控更加灵活,因时因势优化创新。3%的赤字率警戒线标准在国际上缺乏理论依据和实践依据,美国在2008年、2009年以及疫情期间就已打破3%的赤字率标准。对于中国而言,3%赤字率只是一般公共预算的赤字率,超长期特别国债与专项债等并入纳入赤字但实际上在经济发展中发挥重要的作用,因此仅仅看赤字率来判断财政政策程度已与事实不符。而不囿于曾经“3%赤字率”和“60%负债率”的警戒线标准,体现出财政政策越来越实事求是。这个理念的变化非常有利于提升大家的信心,让大家认识到了形势发生新的变化后,我们的政策会及时做出调整,宏观调控会做出创新。理念的变化比4%赤字率本身可能更有意义。

第四,逆周期调节与预期管理相结合。在现在的财政理念中,逆周期调节不仅注重总量的规模效应,还注重结构上的调整,同时更加高度重视与预期管理相结合。在社会各界高度关注财政政策尤其是赤字率的背景下,赤字率天然具有传递政策信号和意图的作用,4%左右的赤字率释放了中央稳定经济增长的坚定决心。今年赤字率提高1个百分点,较去年增加的1.6万亿赤字,不是通过增加超长期特别国债1.6万亿,也不是通过增加专项债额度1.6万亿来增加支出,直接打到赤字上去,这对于市场预期是完全不同的效果。“赤字率4%”的政策效果远高于“赤字率3%+超长期特别国债1.6万亿”的组合。

二、具体亮点

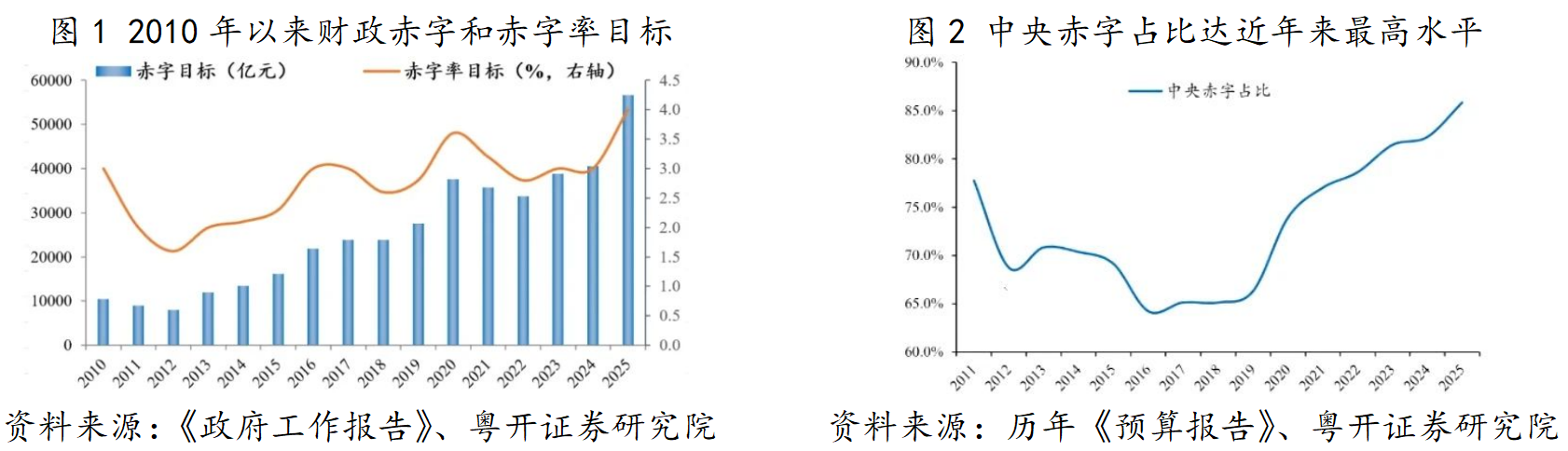

第一,赤字率首次达到4%左右,这对逆周期调节和稳定预期有很大作用。如下方左图所示,左轴是赤字规模目标,右轴是赤字率目标,均为近年来最高水平。右图显示的是中央赤字占比变化,今年预算的5.66万亿赤字中,4.86万亿是中央赤字,由国债弥补,8000亿是地方赤字,由地方一般债来弥补,中央赤字占比为85.9%,也是近年来最高水平。这体现出了中央加杠杆,以便有更多财力向地方政府转移支付,保证地方政府平稳运行和“三保”落地。

第二个亮点是专项债,今年专项债的使用用途尤其多元。今年的专项债共有五个用途:第一个用于新增投资项目,扩需求。第二个用于有一定收益的工程项目,发挥出补短板的作用。第三个是支持化债,落实去年一揽子化债方案中的“6+4+2”。其中“6” 是一次性提高6万亿的额度,分三年实施,每年是2万亿;“4”是5乘以8,即分五年,每年新增额度中有8000亿用于化债。第四个是收储,用于收购闲置存量土地,以及收购商品房库存用作保障性住房,这对促进房地产市场“止跌回稳”将发挥积极作用。收购存量土地原则上不得用于当年的房地产开发,所以降低了房地产市场的供给;同时,收购存量商品房用作保障性住房,增加了房地产市场的需求,因此这项举措促进了房地产市场新的供需平衡。第五个是消化政府欠款,这有利于畅通整个国民经济循环,解决“三角债”的问题。

第三个亮点是超长期特别国债。这里面要支持“两重”“两新”,支持的规模和范围都有所扩大。

第四个亮点是优化支出结构,包括“投资于人”。“投资于人”是相对“投资于物”而言的,“投资于物”仍很重要,但财政资源的分配导向要更多地与人相关,人是发展的目的。这里可能有四个层次,分别是人口流动、人的需求转换、人口结构、人口增长。一是人是流动的,人口从农村到城镇,小城市到大城市,从大城市到特大城市,财政支出要顺应人口流动的规律,钱随人走。财政资源包括转移支付和专项债要尽量往人口持续流入的这些区域去配置,基建投资、教育、养老等方方面面的设施要跟随人口的流动。二是人的需求是随着经济发展阶段而变化的,“投资于人”就是投向领域要顺应人的需求变化,投向与发展型消费相关的医疗教育养老等,相应减少传统基建。同时,发展水平提高后,居民对于安全和环境保护的需求也越高,比如老旧小区和地下管网的改造、环境保护等相关需求也提高了,资源配置也应该朝这方面倾斜。三是人口结构是变化的,“老龄化、少子化并存”是当前人口结构的核心特征,老龄化意味着养老的投入要进一步增加,少子化意味着教育的投入要优化区域布局并提高质量。党的二十届三中全会《决定》对此就做出了相应部署,提出要“优化区域教育资源配置,建立同人口变化相协调的基本公共教育服务供给机制”。四是人口负增长从供需两端抑制经济增长和创新活力,“投资于人”就是要降低生育养育教育成本,促进生育,降低人口下降的速度。将民生政策、促进生育政策与提高经济潜在增速结合起来,促进生育。实施免费学前托育,持续加大义务教育阶段优质资源供给、优化教育资源区域分布,对二孩以上家庭给予生活和住房补贴。

三、进一步优化财政政策,提高政策效率和效果

一是财政政策有必要从盯住赤字率到支出增速,年内有必要根据经济形势、财政收入和专项债发行使用情况及时追加预算。动作要快,走到市场预期前面。过去衡量财政政策的积极与否以及程度高低,主要是看赤字率。但如果只考虑赤字率、赤字规模则有可能出现财政政策顺周期行为。财政支出等于收入加赤字和债务,如果经济下行,财政收入不及预期乃至出现下降,而赤字和债务规模是年初3月份既定的,于是财政支出会往下走,因此财政支出与经济同向变动,逆周期调节作用发挥的效果也将不及预期。所以,相比于赤字率,更应当关注财政支出这个指标,这意味着如果年内经济形势、财政收入、专项债发行进度等不及预期时,要及时追加预算。

二是推动财政支出从投资为主转向投资与消费并重、从重企业到重家庭、从重供给到重需求,更好支持消费,财政支出结构向医疗、教育和养老等公共消费领域倾斜;加大对特定群体的补助和支持,对失业大学生、农村老人、二孩及以上家庭的特定补贴等;“以旧换新”政策扩围至服务消费。

三是从中央政府层面探索成立“房地产稳定基金”,先期规模可在2万亿左右,专项用于保交房、收储存量房、收购房企存量土地等工作,保障民生、缓解房企流动性压力,解决地方政府促进房地产止跌回稳能力不足的问题。

四是进一步优化专项债制度,包括额度分配向债务负担轻和产业基础好的人口流入地区倾斜、探索将专项债券的发行主体由省级政府下放至有条件的市县政府。从长期看,伴随优质项目逐步减少、投资收益边际递减,专项债要回归本源、使用范围不能无限制扩大;没有项目收益的要通过国债和地方一般债解决,专项债的新增额度也有必要随之调整,从而提高一般债额度、适度控制专项债额度。

五是进一步优化化债方案,研究将三年内6万亿、五年内4万亿化债额度根据各地化债需要靠前使用。地方债务风险防范化解取得阶段性进展后,地方政府的还本付息和三保压力以及拖欠账款等问题仍要引起高度关注。