李戎等:“绿色”乘数:新能源汽车财税政策的碳减排效应

内容提要:为了定量分析新能源汽车财政补贴和免征购置税等一系列财税政策对碳减排的影响,本文构建了一个家庭购车决策的动态离散选择模型,并利用中国2013-2020年间新能源汽车销售和汽车分车龄保有量占比的数据估计模型参数。基于该模型,本文进行反事实模拟并结合政策支出计算其成本效益比(即“绿色”乘数)。本文发现,虽然相对于无退坡情况,财政补贴的退坡抑制了新能源汽车的需求,但在缓解财政压力的同时提高了财政支出的碳减排效率。在此基础上,免征购置税能够有效地对冲补贴退坡和外部冲击导致的新能源汽车需求下降现象,并显著提升碳减排效益。以2020年为例,在现有补贴政策下,财政支出的“绿色”乘数为每万元1.07吨碳减排量,远高于未实行补贴退坡的0.61吨/万元,如再加上免征购置税,则“绿色”乘数为每万元0.89吨碳减排量。尽管“绿色”乘数有所下降,但其总体将额外减少181.7万吨碳排放量。上述发现说明,中国在新能源汽车领域的一系列财税政策措施有效促进了碳减排。进一步的政策优化需推动财税工具与市场机制深度协同,从而实现环境效益与经济效益的有机统一。

一、引言

党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出,“健全绿色低碳发展机制。实施支持绿色低碳发展的财税、金融、投资、价格政策和标准体系,发展绿色低碳产业,健全绿色消费激励机制,促进绿色低碳循环发展经济体系建设”“构建碳排放统计核算体系、产品碳标识认证制度、产品碳足迹管理体系,健全碳市场交易制度、温室气体自愿减排交易制度,积极稳妥推进碳达峰碳中和”。因此,推动以化石能源为主的能源消费结构转型是实现碳中和目标的关键。随着中国汽车保有量连年攀升,汽车产业已经成为中国最大的能源消费领域之一。然而,机动车保有量的持续增长导致的能源短缺、温室气体排放和大气污染等问题在中国日益凸显。国务院发展研究中心编著的《中国汽车产业发展报告(2020)》指出,2005-2017年间,中国交通行业的二氧化碳排放量呈现稳定增长态势,占比从8%增长到10%,其中道路运输带来的碳排放额最高,约占整个交通行业的75%。

新能源汽车作为一种环保的交通工具,承担着降低汽车消费对石油的依赖、减少空气污染和温室气体排放的重要责任。为促进新能源汽车产业的发展,中国政府自2009年起出台了一系列新能源汽车财政税收激励政策。这些激励政策的实施在一定程度上促进了中国新能源汽车产业的发展,但随着新能源汽车市场规模的扩大,巨额补贴给政府造成了财政压力。在早期高额补贴政策下,许多企业出现“骗补”等投机行为,“质量缺陷”“产能过剩”等问题也一度成为行业关注的焦点。如何使这笔数额不菲的财政支出效益最大化,是政府亟须考虑的问题。中国政府从2014年开始逐步实施补贴退坡政策,逐年减少补贴金额和逐步提高补贴技术标准,直至2019年单车补贴额度直接“腰斩”,其目的在于倒逼企业技术升级,解决“骗补”“产能过剩”等问题。财政补贴退坡对新能源汽车销量带来了一定的冲击,为了缓解新能源汽车产业下行的压力,政府决定从2021年1月1日起免征新能源汽车购置税,以对冲补贴加速退坡对产业造成的影响,并持续发挥新能源汽车在节能减排方面的作用。

在现有文献中,研究者已经探讨了新能源汽车相关政策的产业拉动效应以及消费者对新能源汽车的选择等问题,但是缺乏财税政策在新能源汽车领域的碳减排效益的定量分析。因此,本文旨在研究以下问题:财政补贴和免征购置税等政策能够产生多大程度的碳减排效益?相比单一政策,这两种政策的组合会带来哪些变化?新能源汽车市场财税政策的成本效益比(即“绿色”乘数)有多大?

关于财税政策对中国新能源汽车市场的影响研究主要分为理论和实证两个方面。在理论方面,一些学者采用建模的方法来研究政策对新能源汽车产业升级和消费拉动的影响。例如,马亮等(2018)利用新能源汽车企业生产决策模型,研究补贴政策、限制性政策和补贴政策退坡对新能源汽车生产决策的影响。郑小雪等(2020)建立了政府与新能源汽车制造商的Stackelberg博弈模型,比较政府补贴给制造商和补贴给消费者这两种补贴模式的效果差异。昝欣和欧国立(2021)建立了一个三方演化博弈模型,分析政府补贴、企业生产以及消费者购买的策略选择。在实证方面,一些学者采用实证分析的方法,使用不同的数据和模型来研究政策对新能源汽车市场的影响。例如,Xie et al.(2021)利用双重差分法,分别研究了免购置税和新能源汽车补贴政策的影响。李国栋等(2019)以上海市125个新能源乘用车车型的月度销量数据为样本,使用嵌套logit模型研究了财政补贴和免费专用牌照两项政策对新能源汽车需求的影响。吴婧敏等(2021)则采用2014-2018年间中国87个电动汽车试点城市的月度面板数据,探究了电动汽车激励政策的组合效果,并使用面板分位数回归模型研究了在不同销量水平下政策组合的效果差异。既有的理论和实证研究主要关注政策对新能源汽车产业升级和消费拉动的影响,而并未探讨新能源汽车对碳减排的作用。虽然新能源汽车的销量与碳减排有关,但二者之间并非简单的线性关系。这是因为,财税政策不仅可以通过替代效应促使消费者购买新能源汽车,还可以通过缓解融资约束,使原本无购车计划或能力的消费者购入新能源汽车。相较于这些消费者原先无车的状态,这部分新增的新能源汽车消费构成了净增加的碳排放。因此,准确的定量分析必须将这一部分碳排放纳入考虑,这也是传统简约式计量分析难以实现的。本文采用结构化模型对这一难点问题进行突破,该模型不仅可以进行政策反事实分析、比较不同政策的碳减排效益,还可以基于消费者个体的微观决策,区分新能源汽车购买的动机,从而准确地定量分析碳减排效应。

本文采用动态离散选择模型(dynamic discrete choice model,DDCM)对中国市场消费者购车行为进行建模。与传统的静态离散选择模型(如probit、嵌套logit、混合logit等)相比,DDCM最大的不同在于考虑了决策者未来效用的折现情况,从而能够更准确地反映个体跨期选择问题。然而,国内对DDCM的研究较少,现有文献多偏向于国外文献综述和理论验证,对其实际应用缺乏探讨。相比之下,国外的相关研究起步较早(Rust,1987),既有大量理论研究,也有丰富的实证文献。Keane & Wolpin(2009)和Aguirregabiria & Mira(2010)对过去的DDCM方法和模型进行了总结和归纳,为后续学者的研究提供了参考。Adda & Cooper(2000)最早将汽车消费与动态离散选择相结合,研究了法国政府通过对旧车换新车进行补贴的政策对汽车这一耐用品消费的影响。与Liu & Cirillo(2017)基于个体微观行为数据的模型不同,Adda & Cooper(2000)通过将个体决策和宏观变量建立联系,直接使用宏观数据进行参数估计。Adda & Cooper(2006)进一步完善和改进了原理论模型,增加了美国数据,并研究了补贴政策对车辆按车龄残存率、汽车车龄横截面分布等方面的影响。进一步,Li et al.(2022)引入了车辆的特性(燃油经济性和车辆类型)和个体的异质性(对车辆特性的偏好)研究美国的旧车换现金(cash-for-clunkers,CFC)计划对于耐用品消费和环境保护的刺激,并通过多个反事实模拟给出了替代的政策设计。Hu et al.(2025)基于DDCM模型分析了财政补贴退坡对新能源汽车销售的影响机制。

本文构建了一个异质性个体动态离散选择模型,从消费者家庭的角度探讨了新能源汽车的消费决策。该模型考虑了三类家庭:拥有传统燃油汽车、新能源汽车和未拥有汽车的家庭,在总体经济运行情况和个体不确定性下做出决策。利用2013-2020年间新能源汽车销量和传统燃油汽车分车领保有量占比的数据,通过非线性最小二乘法估计了模型参数。在建立了家庭决策模型之后,本文进行了反事实模拟,研究了免除购置税、补贴政策以及补贴退坡等政策对2013—2020年间新能源汽车销量和碳减排效应的影响。在此基础上,还计算了各年度政府支出的变化,基于成本效益比(即“绿色”乘数),对已有政策进行了事后评估,以便为未来政策制定提供参考。研究结果表明:补贴退坡政策的实施不仅有利于防止新能源汽车产能过剩,还可以缓解财政压力,并提高财政支出的碳减排效率。在此基础上,免征购置税可以缓解补贴退坡和新冠肺炎疫情冲击对新能源汽车需求的下降,同时大幅助力碳减排。数值模拟结果显示,补贴退坡情况下,实施免征购置税与补贴尚未大幅退坡情况下的销量相近。基于研究结果,本文认为,在新能源汽车市场逐渐趋于稳定后,财税政策应逐渐由直接补贴向减税降费过渡,并且最终构建市场主导的低碳交通内生发展机制,以通过正向激励提升市场运行效率。这样的政策转变可以维持新能源汽车市场的持续发展,在提高市场效率的同时实现碳减排的目标。

与已有的研究相比,本文的边际贡献体现在:(1)在Adda & Cooper(2006)以及Li et al.(2022)的基础模型上进行改进,引入了家庭收入的异质性、纯电动汽车和插电式混合动力汽车碳排放的差异,以及新能源汽车的充电桩数量这一宏观变量,将BEV(纯电动汽车)、PHEV(插电式混合动力汽车)和ICEV(传统燃油汽车)三种车辆类型纳入模型中,使得模型更加适宜用于中国新能源市场的财税政策研究,并且更加契合实际数据。(2)从微观层面揭示了中国持有传统燃油汽车家庭在面临车龄增加以及宏观变量冲击下购车选择概率的变化情况。与其他研究(马亮等,2018;郑小雪等,2020;昝欣和欧国立,2021)的多方博弈论模型不同,本文专注于对需求侧的消费者个体进行建模,建立了新能源汽车销量与碳排放、财政支出之间的联系,并采用宏观数据进行参数估计,方便进行定量分析。(3)在宏观层面上建立了结构模型,克服了可计算一般均衡(贺菊煌等,2002;林伯强和牟敦国,2008)以及传统计量方法(Xie et al.,2021;李国栋,2019;吴婧敏等,2021)在政策反事实分析上的局限性,进行了丰富的反事实分析。

二、政策背景

就新能源汽车消费者而言,政府的激励政策主要包括购车补贴和税收减免两个方面。早期的政策强调直接补贴,四部门联合通知在2010—2012年的试点期,给予五个试点城市部分私人用户购买和使用新能源车的补贴,每辆车最高可补贴6万元。自2014年起,政策开始实施补贴退坡政策,且退坡速度不断加快。例如,在2019年,中央政府对购车补贴做出了两个方面的调整。首先,补贴金额全面大幅调低,同时要求地方政府不再对新能源汽车(新能源公交车和燃料电池汽车除外)给予购置补贴,而是用于支持充电和加氢基础设施的“短板”建设以及配套运营服务等方面。对于那些仍继续给予购置补贴的地方,中央政府将相应地对其进行财政补贴的扣减。其次,补贴门槛提高,最低续航里程从150km提高到250km,同时电池能量密度和能耗水平调整系数均有显著上升。

本文根据各年份的《新能源汽车推广应用补助标准》,整理了2013年新能源汽车补贴正式落地后BEV车辆历年享受的补贴,并综合考虑了衡量享受补贴车辆技术要求的参数,包括BEV最低续航里程和电池能量密度(Wh/kg)。根据整理后的数据发现,2019年中国新能源汽车补贴出现了断崖式下降,而技术要求(即补贴门槛)却大幅提高。从企业角度来看,补贴的变化引导车企通过加强技术研发、扩大规模等方式降低整车成本,促使企业进行技术升级,进而促进行业优胜劣汰。这标志着中国的新能源汽车行业已进入“后补贴时代”。

而在税收减免方面,自2012年起,中国开始免征新能源汽车的车船税,每辆车大致可减免60—450元。虽然这笔税额数额较小,但却向消费者释放了鼓励购买新能源汽车的信号。根据2014年8月工业和信息化部、国家税务总局联合发布的《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第一批)》,消费者购买该目录中的新能源汽车可享受车辆购置税的免除优惠。在最初的政策中,该政策目录中的车型较少,因此仅有少数车型能够享受相关优惠,此后该目录不断扩充,截至2024年已有七十三批。为了进一步抵消补贴退坡对消费者的影响,2020年4月16日,三部门发布了《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》,宣布自2021年1月1日至2022年12月31日,所有购置的新能源汽车都将免征车辆购置税,并且将这一免税政策延续至今。车辆购置税税率为车辆计税价格的10%,免征此税极大地提升了新能源汽车相较于传统燃油车的价格优势。

三、模型建构

(一)模型基本假设

本文假设市场上的消费者以家庭为单位,家庭的目标是通过决策最大化其终身效用。为了提高模型的可计算性,同时保持模型的解释力,进一步做出如下假设:

第一,一个家庭在某一时期至多拥有一辆汽车。根据世界银行2019年公布的数据显示,中国平均每千人拥有173辆汽车。同时,根据国家统计局发布的《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》,截至2019年末,中国私人汽车保有量为2.26亿辆,汽车驾驶人数为3.97亿人。考虑到中国平均家庭规模为2.92人,这一假设具有一定合理性。

第二,汽车的最高使用年限T为20年。中国商务部于2013年发布了《机动车强制报废标准规定》,规定9座以下非营运客车的强制报废年限为15年。虽然在2020年取消了对非营运轿车行驶年限的规定,改为行驶60万公里以上进行引导报废,但考虑到近年来汽车的使用寿命不断延长,本文将汽车的使用寿命设置为20年。

第三,家庭可以选择三种类型的汽车:传统燃油汽车(ICEV)、纯电动汽车(BEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)。

第四,为了简化模型,本文考虑新能源汽车市场的销量只来自两类家庭:没有汽车和拥有传统燃油汽车的家庭。拥有新能源汽车(BEV或PHEV)的家庭只有两种选择,即继续使用现有汽车或者出售现有汽车。售出汽车后,家庭可以重新以无车家庭的身份购买汽车。做出这一假设的原因是,中国目前新能源汽车车龄普遍较低,拥有新能源汽车的家庭更换新汽车的情况较少。

第五,家庭在每一期的收入具有异质性。

(二)家庭最优化问题

家庭即期的效用U由总体状态变量Z,以及与家庭当期个人决策相关的个体状态变量Z来决定。总体状态变量Z由人均可支配收入(Y)、新车的平均价格(P)、汽油的市场价格(O)、国内充电桩的数量(CP)组成,即Z≡(Y,P,O,CP)。对于个体状态变量z≡(i,a,y),本文用i表示家庭当前的汽车类型,i=0,1,2,3分别表示家庭没有汽车、拥有传统燃油汽车、拥有纯电动汽车以及拥有插电式混合动力汽车的状态;在家庭拥有汽车的情况下,a表示汽车的使用年份;最后是家庭当期的总收入y,家庭还受到一个偏好冲击ϵ的影响,每一个离散选择对应着一个不同的偏好冲击ϵ的实现值,本文假设偏好冲击是满足Gumbel分布的独立同分布变量。

本文主要研究耐用品消费对家庭效用产生的影响,为简化计算复杂度、降低状态变量的维度,与Adda & Cooper(2000)和Li et al.(2022)保持一致,不直接考虑家庭资产。考虑到资产通过其收益(如投资或变现)间接影响消费决策的复杂性,动态离散选择文献(Adda & Cooper,2003)通常直接将包含劳动与资产性收入的家庭总收入作为状态变量进行建模或估计,以简化模型维度。Li et al.(2020)研究表明充电桩的普及很大程度上影响了家庭的购车决策,因此本文加入了充电桩数量对于效用的影响。

(三)家庭购车决策概率

在模型经济中,家庭选择某一方案是因为该方案的值函数比其他任何一个方案都要高,但由于效用函数中存在偏好冲击,决策具有随机性,可以据此写出家庭构成决策的概率。

(四)汽车销量

在汽车销量建模中,首先定义了传统燃油汽车在家庭做出购车决策前按车龄划分的分布比例,该比例表示某一特定车龄的传统燃油汽车在总保有量中所占份额。在家庭完成购车决策后,这一比例会因车辆更新、报废或意外淘汰而发生变化,其变化过程通过一个递推关系进行刻画,其中考虑了车辆在相邻两个时间点之间由于非正常原因导致的减少情况。

接下来,将所有有车家庭的数量表示为传统燃油汽车、纯电动汽车和插电式混合动力汽车保有量的总和,无车家庭数量则作为独立变量进行处理。在此基础上,某一年度某一类汽车的销量由两部分构成:一是有车家庭中选择更换车辆并购买该类型新车的概率加权结果,二是无车家庭首次购车选择该类型车辆的概率加权结果。这两部分均需结合家庭收入分布进行积分计算,以反映不同收入水平家庭的购车行为差异。

此外,无车家庭数量的变化受到两类因素的影响:一类是原有有车家庭因车辆报废或退出用车状态而转变为无车家庭,另一类是原有无车家庭通过购车进入有车状态。模型通过整合各车型的购车概率、车辆自然淘汰率以及上一期各类车辆的保有量,构建出无车家庭数量的动态表达式。

四、政策反事实分析

这一部分将基于已估参数进行政策分析。在之前的参数估计中,由于使用的是现实中的数据进行拟合,本文默认的基准政策为实际政府采取的政策:实行补贴逐年退坡,存在购置税。除此之外,本文分别假设了有购置税情况下的多种补贴退坡、现有政策下免购置税和仅采取免购置税的情景进行反事实模拟,具体编号如表2所示。

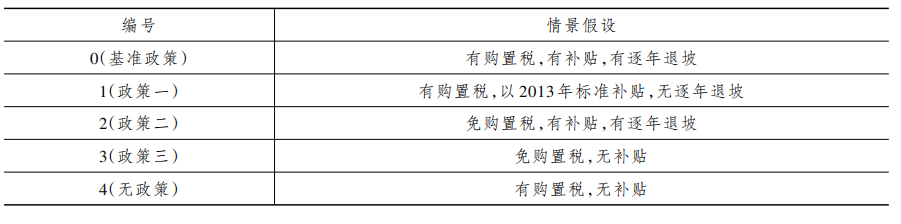

表2 政策分析的情景假设

其中,基准政策模型是在前文通过参数校准和估计产生的标准参数模型,其他四种政策情景则是对汽车价格部分根据购车补贴和税收政策进行一定的修改。

(一)新能源汽车销量

通过反事实模拟,本文得到了新能源汽车在不同政策情境下的销量,如图2所示。对于BEV汽车销量,本文可以得到如下结论:

第一,如果没有政策支持,BEV汽车的销量将远低于基准政策下的结果,尤其是在新能源汽车市场刚刚兴起的初期。根据估计结果,在2013—2016年间,BEV汽车销量仅占基准政策下的销量的20%以内。虽然后来有所增长,但是到了2020年,BEV汽车的销量仍然只有67万辆左右,不足基准政策销量的60%。

第二,在仅实施免购置税政策的情况下(政策三),相比于没有政策,该政策对激发BEV汽车销量有着较好的作用。但是相比于购车补贴政策,其效果并不显著。以2020年为例,估计销量为87万辆,为基准政策销量的77%。

第三,免除购置税政策在一定程度上可以弥补补贴退坡对销量的影响。在同时实施免购置税和补贴退坡政策(政策二)的2018年和2019年,BEV汽车销量相比基准政策有显著提升,这也意味着免税政策在一定程度上减弱了补贴退坡政策对市场的影响。

针对PHEV销量的变化情况,总体趋势与BEV相似。不过,由于PHEV市场规模比BEV更小,因此政策对其销量的影响较小。与BEV不同的是,在仅实施免购置税政策(政策三)的2018年和2019年,PHEV的销量估计将超过基准政策下的销量。这意味着,即使未来取消对新能源汽车的购车补贴,只要实施税收上的优惠,仍然有刺激PHEV销量的作用。

图2 2013~2020 年不同政策情景下各年份新能源汽车销量

(二)财税政策的影响机制

减免购置税和购车补贴这两种政策可以通过影响预算约束和融资约束两种渠道来影响消费者的购车行为。首先,财税政策会产生替代效应,降低新能源汽车的相对价格,从而影响购车和换车的决策。其次,对于那些原本受制于融资约束的家庭来说,财税政策降低了购置新能源汽车的成本,使得一些家庭摆脱了融资约束的制约,并具备了购买能力。需要注意的是,这些家庭只具备购买或置换新能源汽车的能力,而无法购买燃油汽车。

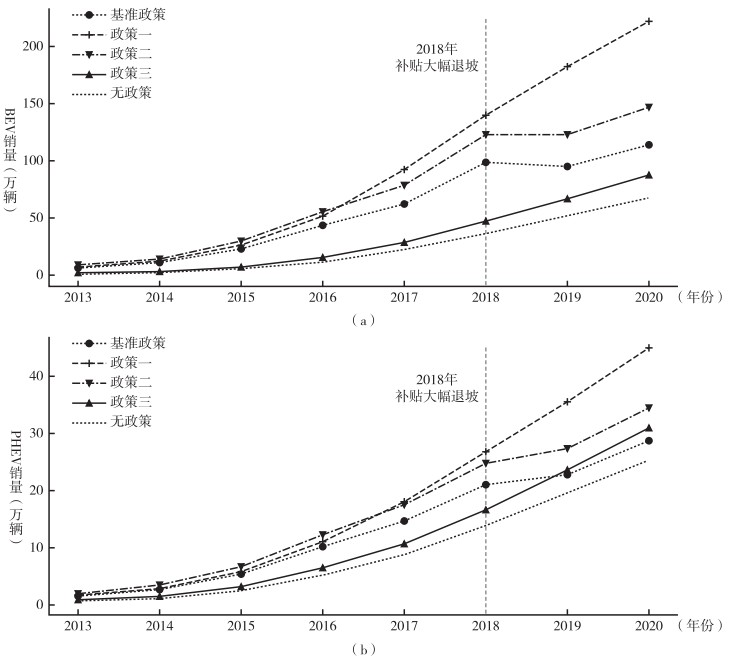

对于燃油汽车的置换决策,财税政策不仅会影响消费者置换新能源车的意愿,还会加快燃油车的置换速度。如图3所示,燃油车留存率随车龄增加而下降。以2020年为例,分析以上五种政策情形下,一个拥有平均收入(Δ=1)家庭的传统燃油汽车的留存率曲线。

图3(a)为燃油车留存率的实际值,图3(b)则展示了留存率值与基准政策之间的差异。在无政策情景下,传统燃油汽车的留存率曲线最高。然而,随着财税政策的实施,燃油汽车的留存率下降明显。可以看出,政策变化对于车龄小于10年的汽车影响较为显著,并且政策的影响程度随着车龄的增加而递减。新燃油车(车龄为1年)的留存率总体反映了政策的补贴力度,即对新能源汽车的补贴力度越大(替代效应越强),留存率越低。但是,从车龄为10年左右的燃油汽车开始,补贴力度较弱的政策三(仅免购置税)和无政策的留存率反而低于其他政策。这主要是因为,在这种情况下,一些家庭可能不会做出换车的决策,而是仅仅将汽车报废,这也导致了这些高龄车辆的留存率在这些政策情景下更低。

图3 不同政策情景下 2020 年传统燃油汽车留存率曲线

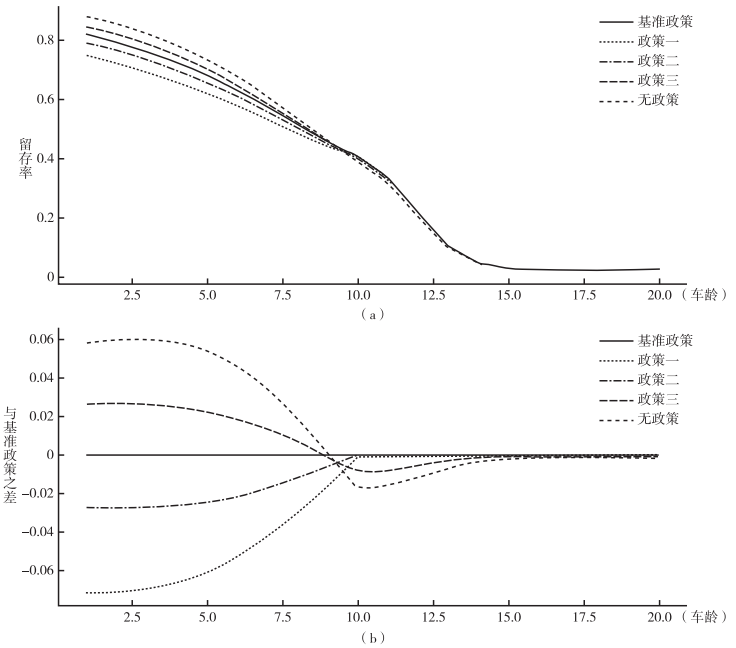

进一步,为了印证缓解融资约束这一渠道,本文计算了在政策所导致的新能源汽车销量增加部分(与无政策相比)中,不同收入家庭的贡献度,得到表3。

表3 不同收入家庭组对新增新能源汽车销量的贡献情况 (单位:万辆)

如表3所示,补贴对于新能源汽车的销量增长起到了重要作用。其中,约一半的增长来自非高收入人群,随着补贴力度的提高,这一比例也随之增加,这表明政策对于非高收入家庭的刺激效果更好,这一结果反映出融资约束对于购车决策的影响。家庭的可行决策需要同时考虑其预算约束和融资约束。对于非高收入家庭来说,汽车售价较高,融资约束的限制更为明显,因此很多家庭的预算约束无法支持购车决策。而政策补贴对于这一情况起到了缓解作用,使得一些家庭得以实现购车计划。相比之下,高收入家庭受融资约束的影响较小,因此他们的购车决策更多基于预算约束。这也是为什么在新增销量中,非高收入人群的比例要高于高收入人群的原因。这与Muehlegger & Rapson(2022)的结论具有一致性。他们通过准实验发现,针对中低收入消费者的电动汽车补贴政策能够有效促进其购买行为,并指出这类补贴具有较高的成本效益。

总体而言,财税政策对新能源汽车销量的影响主要通过两种途径实现。首先,政策产生替代效应,使得原本打算购买燃油汽车的家庭改变决策,转而选择购买新能源车。其次,政策缓解了无法负担购车成本的家庭的融资约束,使得只有在选择新能源汽车时才能够实现购车计划。

(三)碳减排效益

新能源汽车优惠政策的一个重要目的是减少交通运输的碳排放量,促进汽车行业的低碳化发展。虽然已有文献研究探讨了该政策的影响,但缺乏相应的定量分析。因此,本文的政策分析将重点考虑政策对CO2排放的影响。

使用电能作为车辆动力源可以有效减少CO2及其他污染物的直接排放。然而,由于中国电力能源结构中包含一部分火电来源,电能的生产也会排放CO2。因此,本文在考虑汽车的碳排放时,不能简单地只考虑行驶过程中的碳排放。目前,国际上通用的衡量碳排放效益的方式是生命周期评价(life cycle assessment,LCA)。LCA是一种从全生命周期的角度对某种产品或系统相关的环境负荷进行定性或定量评价的方法。中汽数据有限公司发布的《中国汽车低碳行动计划研究报告(2020)》提出了针对乘用车生命周期的碳排放的核算边界,其主要包括车辆周期和燃料周期两部分。本文将使用该报告中对不同种类车型全生命周期碳排放的结果,对不同政策的碳减排效应进行估算。由于仅能获取2019年的各类型车辆生命周期碳排放数据,为保证计算结果的可信度,本文将仅使用该数据计算2018-2020年的碳减排效益。

可以看到一方面,财税政策通过替代效应促使家庭从购买燃油汽车转向购买新能源汽车,从而减少碳排放;另一方面,财税政策缓解了融资约束,促使原本不打算购买汽车的家庭购买了新能源汽车。然而,这部分新增的销量反而增加了碳排放。因此,新能源汽车销量与碳减排之间并不是单一的线性关系,补贴促使部分原无车家庭购买新能源车,这部分“额外销量”相较于其原先无车状态带来了新的碳排放,从而在一定程度上抵消了替代燃油车所带来的减排效益,影响了政策的整体碳减排效率。在计算碳减排效果时,需要将因补贴缓解融资约束而带来的这部分新增销量扣除。根据模型,本文计算了政策影响下原本无购车计划的家庭转向购买新能源汽车所贡献的销量。结果表明,补贴幅度越大的政策越会鼓励原本无力购车的家庭购买新能源汽车。然而,这部分新增销量会产生额外的碳排放量,算作补贴对碳减排的“负效应”。

综上,政策的碳减排效果由两个部分组成。第一部分来自本就能够购买汽车的家庭。对这些家庭而言,补贴政策仅仅会影响其购车决策,即家庭每购买一辆BEV或PHEV就会减少一辆传统燃油汽车的消费,其碳减排效果可以通过BEV和PHEV的销量分别乘以它们的生命周期碳排放量与燃油汽车的差值,再乘以它们的生命周期行驶里程来计算。第二部分来自原先因融资约束无法购车,而补贴使其约束放松进而购买新能源汽车的家庭。这部分家庭的新能源汽车消费反而会带来额外的碳排放。因此,每年减少的碳排放总额应当等于第一部分家庭的碳减排量减去第二部分家庭导致的额外碳排放量。

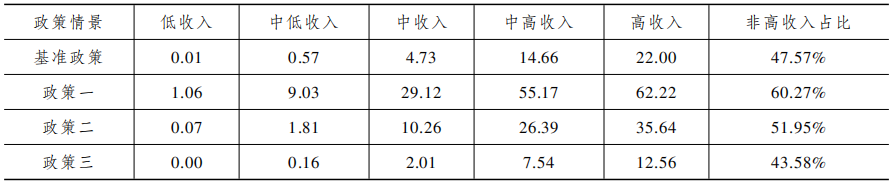

(四)“绿色”乘数

在实施任何一项政策时,不能仅考虑它所带来的效益,而忽略了其潜在成本。因此,本文进一步对新能源汽车财税政策的碳减排成本效益进行评估。本文定义成本效益比为增加一单位财政支出所带来的碳减排效益变化。本文称这个指标为“绿色”乘数(green multiplier)。考虑到政府支出的不同形式,不能仅计入直接财政补贴支出,还必须将税收政策所产生的减免额度纳入财政成本的考虑范围。

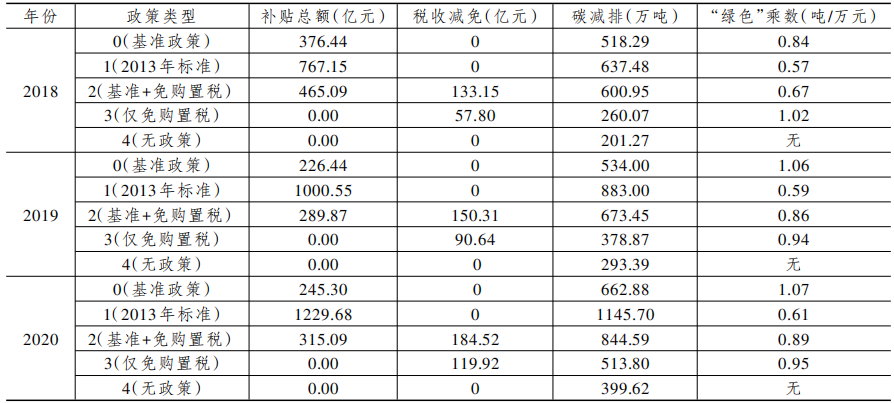

从表4可以看出,尽管基准政策在碳减排总量上低于其他两项包含补贴的政策,但是在成本效能比方面却表现最优,即相同的财政支出下,基准政策带来的碳减排效益最高。此外,基准政策的退坡机制可以显著降低财政支出,减轻财政压力,缓解财政赤字。

表4 不同政策情景下 2018~2020 年财政支出成本效能一览

如果同时考虑成本效能比和减排总量,政策二(即在补贴退坡基础上免除购置税),可能是一个更优的选择。在政策三的情况下,虽然“绿色”乘数普遍较高,但其带来的碳减排效益最小,难以实现政府既定的刺激新能源汽车消费和减少碳排放的目标。然而,这也表明当市场规模逐渐趋于稳定、碳中和目标变得更为迫切时,完全取消补贴政策并实施免购置税政策作为一种成本最小的刺激手段是可行的,且更具有经济性。

五、结论与建议

本文采用动态离散选择模型,基于历史数据进行参数估计,通过反事实模拟探究财税政策对家庭购车决策的影响及新能源汽车销量和碳减排效应的变化。通过比较现行政策(基准政策)和反事实模拟的政策,研究发现:第一,财政补贴和购置税减免通过替代效应和缓解融资约束两个渠道影响家庭购车决策,有效地提升了新能源汽车销量,降低了汽车消费领域的碳排放。第二,本文计算了2018年以来不同政策假设下的“绿色”乘数的大小,以2020年为例,现行政策下,每1万元财政支出可以促进碳减排1.07吨;若仍以2013年的补贴标准,这一数额降至0.61吨。因此,在不考虑税收政策时,实施补贴退坡在大幅缓解财政压力的同时,是最大化“绿色”乘数的方式。此外,为了进一步刺激消费和促进碳减排,政府应该在补贴退坡的基础上采取免购置税政策,以提高碳减排效益和成本效益比,这将带来巨大的边际收益。第三,当新能源汽车市场规模趋于稳定后,取消补贴、仅保留购置税减免的政策,不仅能持续刺激销量和促进碳减排,还能通过正向激励提升整体经济运行效率。

本文认为,中国政府采取的一系列政策是有效且合理的。在新能源汽车行业发展初期,财政补贴是激励消费最直接的手段。随着政策支持和推动的不断加强,中国新能源汽车产业已经形成了一定规模。政府在产能还未进入过剩期的时候,开始逐年退坡补贴标准。这样的措施不仅可以避免企业产能盲目扩张,也能够大幅缓解财政压力,提高财政支出的效率。除了财政补贴,免征购置税政策能够缓解新能源汽车产业承受的下行压力,维持产业增速。这一政策能够明显刺激消费者的首购和换购需求,缓解补贴退坡对消费端带来的负面影响。当前中国新能源汽车产业已跨越规模扩张的初级阶段,进入以质量提升为核心的发展新周期。财政补贴政策逐渐完成其历史使命后,产业可持续发展亟需系统性制度支撑。未来政策设计必须超越短期刺激思维,着力构建长效激励机制,推动财税工具与市场机制深度协同,实现环境效益与经济效益的有机统一。这要求突破传统政策框架,建立覆盖车辆全生命周期的碳价值实现体系,使每一公里的绿色行驶都能转化为可量化的经济收益,从根本上重塑产业发展逻辑。

第一,核心建议在于建立全生命周期的碳关联型财税机制。车辆购置税减免政策作为现存关键政策措施,需要从普惠性优惠转向精准减排激励。可依据车型全生命周期碳排放强度(涵盖材料生产、制造、使用及回收环节)建立动态税率体系。对单位里程碳排放低于行业基准值50%的高效车型实施全额免税,对处于基准值50%—80%区间的车型适用减半征收,接近基准值的车型则逐步取消优惠。这种分级税制将引导企业将研发资源集中于碳减排核心技术,促使消费者主动选择低碳产品。同时,对传统燃油车征收基于碳含量的环境税,税率设定应科学反映其环境外部成本。相关税收收入可定向注入专项基金,支持充电基础设施建设与智能化改造、动力电池绿色回收技术研发及低排放材料创新,形成“污染者付费—清洁者受益”的财政闭环。

第二,制度创新的关键在于打通碳市场与汽车产业的价值传导通道。对“双积分”政策进行优化升级,将新能源汽车积分价值与碳减排贡献精准挂钩。建议在积分核算标准中纳入车辆使用阶段的单位里程碳排放量、电池可再生材料比例等核心指标,使每1积分对应确定的碳减排当量。更进一步的举措是建立新能源汽车积分与全国碳市场配额的兑换机制,允许车企将超额新能源积分按一定比例转化为可交易的碳配额。此举实质是将新能源汽车的减排贡献资产化,企业可通过碳市场交易直接获取环境收益。这种机制创新不仅降低财政负担,而且能重塑产业竞争逻辑。同时,应加速将交通运输部门纳入全国碳排放权交易体系,对传统燃油车制造商实施碳排放配额约束,倒逼其向电动化转型或购买新能源汽车碳信用。

第三,新能源汽车产业低碳转型的纵深推进还需将政策协同的触角延伸至能源系统优化与资源循环利用的核心层面,构建“车—能—材”三位一体的可持续发展生态。在能源协同领域,财政激励应当精准引导充电基础设施与新型电力系统深度融合,重点支持配备智能负荷管理及车网互动技术的充电场站,通过税收抵免等形式覆盖其智能化改造的关键投入,使新能源汽车从单纯的电力消耗单元升级为具备调峰填谷能力的分布式储能节点,进而增强电网对风光等波动性可再生能源的消纳能力。同步建立相关责任与激励机制,要求公共充电运营商设定逐年提升的可再生能源电力采购比例基准,对超额完成目标的企业给予财政奖励,从而系统性降低充电环节的碳足迹。在资源循环维度,需着力完善动力电池全生命周期的碳治理体系,推行“碳足迹保证金”制度,依据电池生产过程中的碳排放强度分级预存资金,待制造商切实履行退役电池的梯次利用与高效再生责任后,予以返还并附加生态收益,以此压实生产者延伸责任。对采用低碳冶金工艺或规模化使用再生金属的电池企业,实施流转税专项优惠与设备加速折旧政策,降低绿色转型的边际成本。更为关键的是打通材料循环与能源协同的闭环节点,支持在重点区域建设“光储充放”一体化枢纽,将光伏发电、退役电池储能、智能充电设施集成运营,实现清洁能源的就地消纳与电池残余价值的深度挖掘。此类综合性措施不仅能够推动制造端碳强度显著下降,更将在系统层面促成能源转型与材料循环的协同增效,使每千瓦时电池容量从生产、使用到再生的全流程碳损耗持续收敛,最终为中国新能源汽车产业的全球绿色竞争力筑牢根基。

第四,新能源汽车财税政策演进的最终目标在于构建市场主导的低碳交通内生发展机制。财税政策不再直接干预产品价格,而是通过重构成本信号与收益渠道(碳资产创造新价值),使低碳选择成为企业的经济最优解。其核心逻辑在于通过财税工具重构市场信号传导体系,实现环境外部性的高效内部化。具体而言,碳税机制通过精准量化传统燃油车的负外部性成本,提升其全生命周期使用成本;同步建立碳资产确权与交易制度,使新能源汽车的单位行驶里程减排量转化为可计量、可交易的碳信用资产。这种双向调节本质上重塑了企业的成本收益函数——当低碳技术路线的边际收益持续高于传统路径时,市场参与者将自发形成技术转型的经济理性选择。

从全球视角看,中国实践具有显著的推广价值。可以尝试构建多层级政策实验体系:在国家层面开展交通碳普惠制度创新,整合个人碳减排量监测、认证与交易平台;在区域层面试点企业碳账户与个人碳账户的联动机制,允许家庭新能源汽车碳减排量抵扣关联企业的碳配额缺口。这种“微观—中观—宏观”的政策结构,可以为新能源汽车产业创造可持续的内生动力,更将为全球低碳治理提供基于市场均衡理论的制度范本,以中国实践和中国创新实现环境规制与经济发展的协同演进。

文章来源于《经济研究》2025年第4期,作者:李戎,中国人民大学财政金融学院教授,财税研究所高级研究员;邱任翔(通讯作者),中国人民大学财政金融学院博士研究生。