岳树民等:完善个人所得税制度 健全直接税体系

内容提要:从我国当前经济社会发展现状和税制结构看,健全直接税体系的重点在于优化完善个人所得税制度,逐步增强个人所得税的职能作用。我国应当从健全宏观经济治理体系、健全税收制度体系、健全直接税体系的视角优化完善个人所得税制度,增强其组织收入职能和调节收入分配职能。具体就个人所得税改革而言,应明确个人所得税组织收入为主、调节收入分配为辅的职能定位。针对现行个人所得税制度存在的主要问题,在改革中应保持基本减除费用标准稳定,完善专项附加扣除制度,协调好各项所得课税政策,扩大综合所得征收范围并实行“大综合、小分类”课征模式,优化税率结构。

优化税制结构始终是税制改革、税制建设中一项永不停歇的工作。进入新时代,党的十八大将“形成有利于结构优化、社会公平的税收制度”作为“加快改革财税体制”的一项重要任务。党的十八届三中全会提出“逐步提高直接税比重”。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》将“逐步提高直接税比重”作为建立现代税收制度的主要任务之一。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》进一步将“健全直接税体系,适当提高直接税比重”作为完善现代税收制度的主要任务之一。党的二十届三中全会再次将健全直接税体系作为深化财税体制改革的一项重要任务。由此可以得出,健全直接税体系、优化税制结构,是税收促进社会公平的现实要求,也是基于我国直接税与间接税关系现状、发挥好直接税职能作用、运用好税收治理工具的基本要求。

健全直接税体系作为优化税制结构、完善现代税收制度的主要内容,其改革目标、改革方式、改革重点等为何,学术界已形成共识(安体富,2010;高培勇,2015;马海涛等,2016;朱旭阳等,2023)。而无论从直接税体系的构成及其职能作用有效发挥的角度,还是从问题导向、系统谋划、分步推进税制改革的角度,优化完善个人所得税制度都是健全直接税体系的重要一步,也是关键一步。

自1996年“九五”计划开始,建立综合和分类相结合的个人所得税制度,就成为我国税制改革的重要任务之一。2019年,我国正式实施了综合和分类相结合的个人所得税制度,但新税制相较于“理想的”税制还有一段距离,还需要进一步调整优化和完善。党的二十届三中全会提出“健全直接税体系,完善综合和分类相结合的个人所得税制度”,进一步阐明了健全直接税体系的主攻方向。新时期的个人所得税改革,就是要超越以往一个税种改革的视角,从更宏观、更全局、更系统的视角,基于健全宏观经济治理体系、健全税收制度体系、健全直接税体系,着力“健全”的深度与广度,优化完善体制机制,更全面更有效地增强个人所得税的职能作用。

一、新时期个人所得税职能定位与改革目标

个人所得税的职能定位决定其改革思路,进而决定综合征收的范围、扣除标准的高低、各类所得项目的待遇以及税率水平与结构的选择。基于健全直接税体系的视角完善个人所得税制度,就是要通过改革,逐步增强直接税在整个税制体系中的作用,由此也就决定了个人所得税的职能定位和改革目标选择。关于个人所得税的职能定位,学术界进行过广泛的讨论。在新的历史时期,从健全直接税体系视角推进个人所得税制度的优化完善,需要以更全局的视角思考经济社会发展对税收、直接税、个人所得税在不同层面提出的组织收入、调节经济社会运行、健全宏观经济治理体系、推进国家治理现代化等多重目标的需求,需要考虑正确处理政府与市场、中央与地方、效率与公平、全局与局部、长远与当前的关系对税收、直接税、个人所得税在建立现代税收制度、奠定国家治理基础方面的需求。因此,在新的历史时期,我国个人所得税的基本职能还应继续定位于组织收入职能,并逐步增强。特别是在近些年我国以增值税为代表的间接税收入规模有所下降的情况下,需要相应地适当提高直接税的收入规模来保证政府基本的财政收入;同时从科学选择纳税主体的角度,逐步增加自然人纳税群体。当然,定位于组织收入职能并不意味着不注重个人所得税调节收入分配的职能。从个人所得税组织收入职能和调节收入分配职能的关系上看,个人所得税作为一个普遍征收的组织收入的主要税种,其基本减除费用制度以及累进税率设计,使其自然具有调节收入分配的职能,差别就在于基本目标确定下的扣除标准、税率结构与水平决定了调节收入分配的程度。个人所得税改革应在组织收入职能这一基本定位下考虑缩小收入差距、促进社会公平的要求,合理设计税制要素,适度调节收入分配。直接税比重的逐步提高不仅仅体现组织收入职能的增强,也体现其调节收入分配职能的逐步增强(岳树民等,2018)。对于个人所得税制度改革,既不能过分强调其调节职能而忽略了其组织收入的职能,也不能因目前个人所得税收入规模小导致的调节能力有限而轻视其收入分配属性。

以发展的眼光定位新时期个人所得税改革,应形成以组织收入职能为主,兼顾调节收入分配职能的个人所得税制度。随着财产税的逐步完善、消费税改革的推进以及社会保障体系的完善,个人所得税制度与相关税费种协同配合,可以形成促进社会公平、助力共同富裕的税费调控体系。

二、个人所得税职能发挥的现状

健全的直接税体系、完善的个人所得税制度,是从税系到具体税种的职能作用能够有效发挥的基础。目前,我国个人所得税制度在运行中仍然存在较多问题,反映在其职能上,就是组织收入能力和调节分配能力不强并有趋弱的倾向。

(一)组织收入职能不强,收入汲取能力有待提升

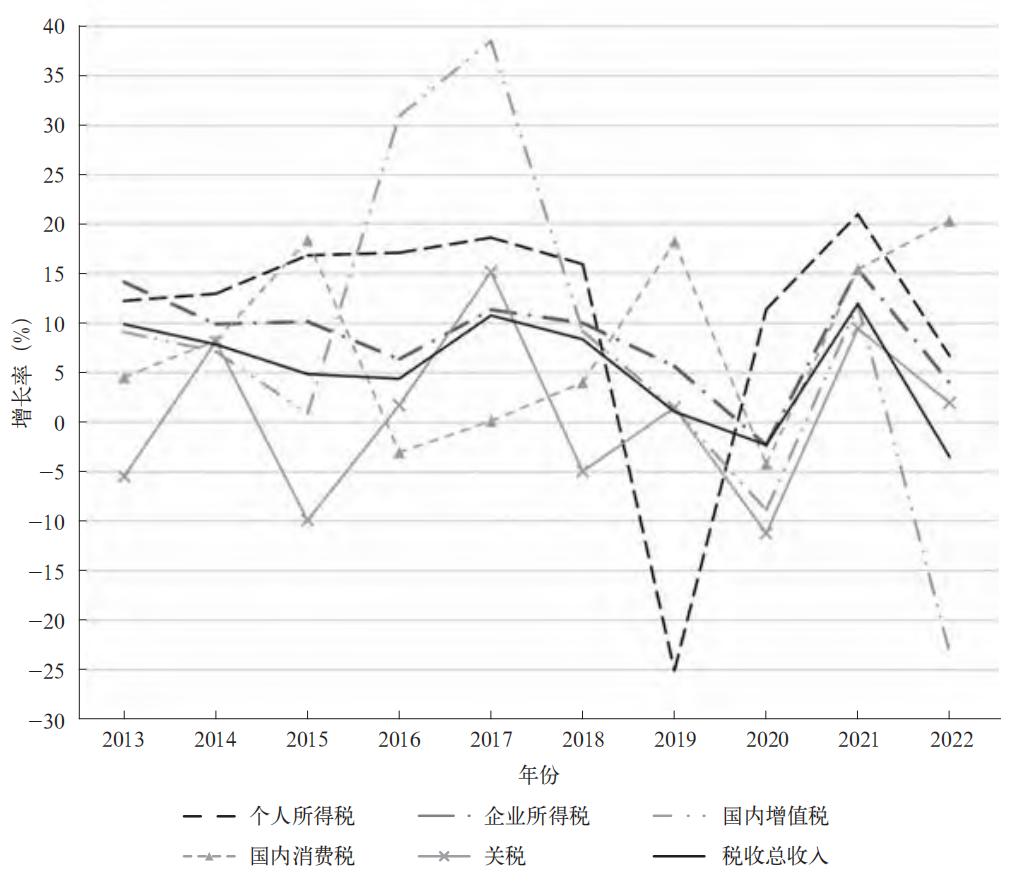

新时代以来,我国税收收入结构发生了显著变化。直接税收入从2013年的41679.12亿元增长到2022年的78905.91亿元,占税收总收入的比重由34.43%提高至43.16%,2023年这一比重有所下滑,为38.18%。直接税收入规模扩大,占税收总收入的比重持续提升,离不开近些年个人所得税收入规模的快速增长。2013—2022年个人所得税是各税种中收入增长最快的税种(见图1),这十年中仅有2019年和2022年两年的收入增长率低于10%,其余年份均保持两位数的增速,特别是2021年个人所得税的收入增长率达到20.96%。

图1 2013-2022年中国税收总收入及主要税种收入增长率

资料来源:国家统计局。

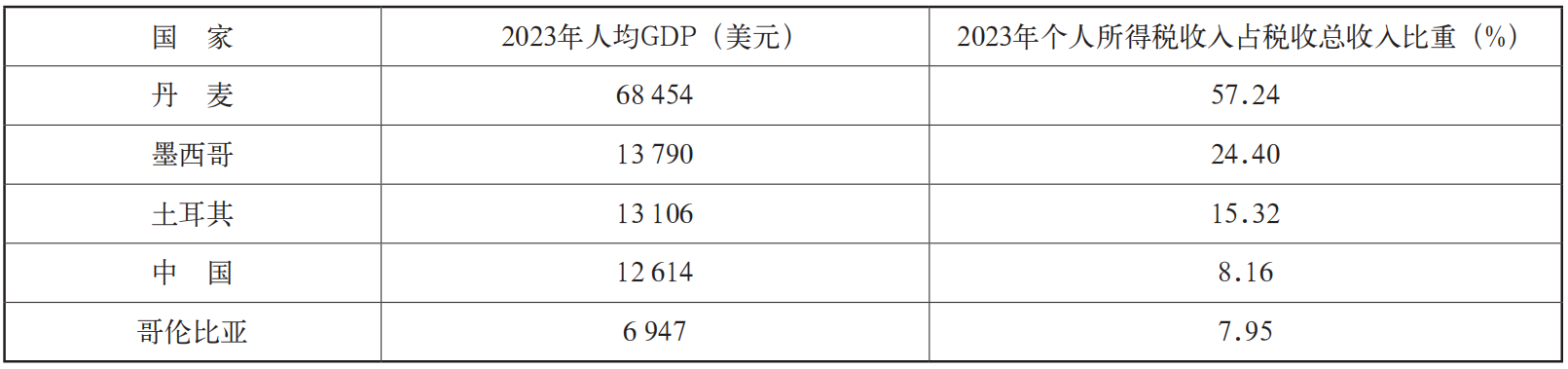

但比较而言,个人所得税的收入规模仍然比较小,尚有提升空间。一方面,从直接税的构成看,近些年直接税收入规模的扩大主要来自企业所得税。2012年,企业所得税收入占税收总收入的比重为17.7%,2022年提高到24%,同期个人所得税占税收总收入的比重由5.24%提高到8.16%,企业所得税贡献了直接税比重提升的近三分之二。另一方面,从国际比较看,2023年经济合作与发展组织(OECD)38个成员国个人所得税收入占税收总收入(不含社会保险费收入)比重的最高值、中位数、最低值分别为57.24%、32.92%和7.95%。我国个人所得税收入8.16%的占比仅高于哥伦比亚的7.95%。相比占比最高国家丹麦的57.24%、中位数的32.92%,都有较大差距。2023年,在OECD成员国中,墨西哥和土耳其的人均国内生产总值(GDP)分别为13790美元和13106美元,与我国人均GDP的12614美元相近,三个国家处于相似的发展阶段和发展程度,而墨西哥和土耳其的个人所得税收入占比分别为24.40%和15.32%,显著高于我国的8.16%(见表1)。比较而言,我国个人所得税的组织收入职能不强,收入汲取能力有待提升。

表1 中国与部分OECD成员国个人所得税收入占税收总收入比重

资料来源:人均GDP数据来源于世界银行披露数据,OECD成员国税收数据来源于OECD Data Explorer,中国税收数据来源于《中国统计年鉴》。

(二)调节收入分配职能较弱

个人所得税制度的税前扣除安排及累进税率设计,使其在取得收入的同时体现了政府调节收入分配差距、促进社会公平的要求,对特定领域和环节的税收减免规定体现了政府对特定人群、特定行为的照顾和激励。2019年,我国将个人所得税的课税模式由分类模式转化为综合和分类相结合的模式,在促进收入公平分配方面迈进了一大步,但是仍然存在调节作用不强的问题。一是我国个人所得税平均税率偏低,个人所得税收入分配调节效应受平均税率的影响大于累进性的影响(岳希明等,2012)。由于税制惰性,即便个人所得税的累进性逐渐下降,若平均有效税率上升仍会增强其收入分配效应(徐建炜等,2013)。2019年的改革进一步提高了个人所得税的累进性,但是平均税率和收入再分配指数大幅降低50%。二是综合所得基本减除费用标准提高并增加了专项附加扣除,降低了个人所得税的收入再分配效应。刘蓉等(2019)采用2015年中国综合社会调查数据,模拟测算了专项附加扣除对家庭劳动收入的再分配效应,发现其在一定程度上弱化了个人所得税的收入再分配效应。张玄等(2021)基于2018年中国家庭收入调查数据,发现专项附加扣除提高了个人所得税的累进性,但降低了平均负税率,从而削弱了个人所得税的收入再分配效应。陈建东等(2021)基于2018年中国家庭追踪调查数据,对房贷利息及住房租金的扣除效应进行了测算,发现这一扣除存在逆向调节居民收入分配的非预期政策效应。孔涵等(2023)同样使用2018年中国家庭追踪调查数据,测算了3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除的收入再分配效应,发现该扣除并没有产生正向收入再分配效应,反而微弱拉大了居民的收入差距。三是综合所得项目与分类所得项目之间以及各自内部组成项目之间税前扣除水平存在差异,适用的税率水平、税率结构也都不同,形成不同所得项目之间的税负差异,弱化了收入分配调节职能。

三、现行个人所得税职能发挥不够有力的原因分析

个人所得税的组织收入职能和调节收入分配职能发挥不够有力的原因,主要有以下几个方面。

(一)我国个人所得税纳税人群规模过小

2019年,我国提高了个人所得税基本减除费用标准并增加了专项附加扣除。国家税务总局发布的2023年度个人所得税汇算清缴数据显示,我国取得综合所得的人员中,无须缴纳个人所得税的人员占比超过七成,在剩余不到三成的实际缴税人员中,60%以上仅适用3%的最低档税率,缴税金额较少。我国个人所得税纳税申报人员中,年收入100万元以上的高收入者约占申报人数的1%,但这部分人员申报缴纳的税款占全部个人所得税收入的五成以上,申报收入位居全国前10%的个人缴纳的税款占全部个人所得税收入的九成以上。我国现行个人所得税由于扣除标准高、扣除项目多、扣除规模大,导致纳税人数量过少,成为事实上的“富人税”,既不能保证个人所得税的组织收入职能,也不能很好地发挥其调节收入分配职能。

(二)扣除标准过高,没有很好地发挥缩小收入差距的作用

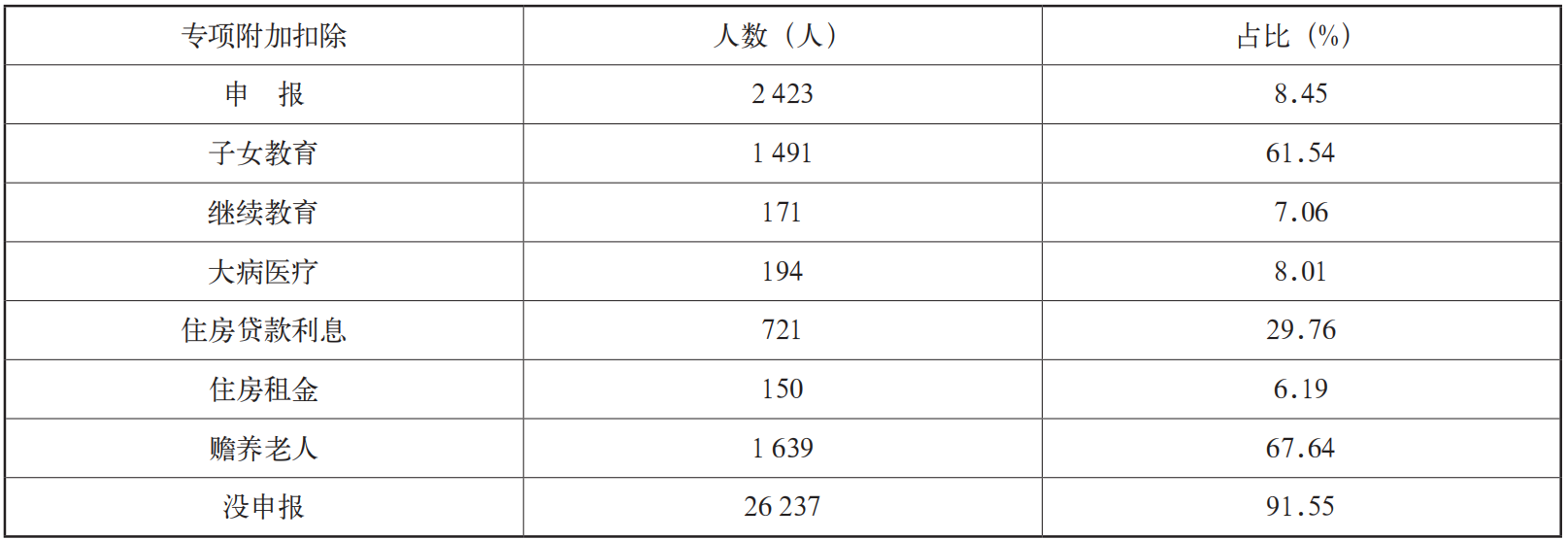

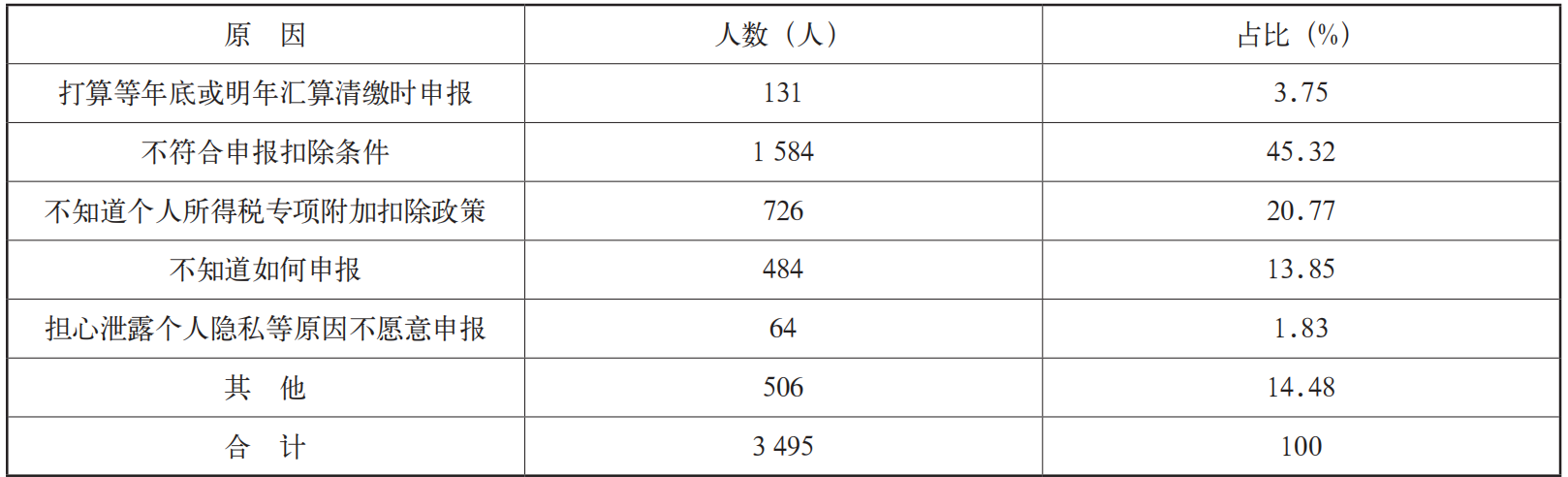

我国个人所得税基本减除费用标准过高,排除了大多数人的申报纳税义务。与之相比,美国个人所得税基本减除费用标准与其贫困线相当,近三分之二的国民参与申报。税前扣除额度的大幅提高,不仅大幅度减少了纳税人数量,而且更多地惠及了中高收入群体,使得高收入者的增收效应强于低收入者,降低了个人所得税的收入再分配效应。本文利用2019年中国家庭金融调查数据,对我国现行个人所得税专项附加扣除情况进行分析。分析结果显示,我国专项附加扣除制度仍存在一些问题。一方面,专项附加扣除的适用范围较小。从表2可以看出,当年可以享受专项附加扣除改革红利的纳税人数量较少,在取得综合所得的纳税人中,申报了专项附加扣除的比重仅为8.45%。其中,享受子女教育和赡养老人扣除的比重较高,均超过了60%,而享受继续教育、大病医疗和住房租金扣除的比重还不到10%。并且在对综合所得超过6万元却没有申报专项附加扣除人群的调查中,发现“不符合申报扣除条件”是纳税人未申报的重要原因,因该原因未申报的比重达到45.32%(如表3所示)。另一方面,专项附加扣除政策的普及力度不够,尚有34.62%(20.77%+13.85%)的纳税人因“不知道个人所得税专项附加扣除政策”和“不知道如何申报”而未申报专项附加扣除,且有1.83%的纳税人因“担心泄露个人隐私”不愿意申报,专项附加扣除制度实施的配套制度和保障机制有待完善。岳树民等(2024)研究表明,2019年个人所得税改革实施的综合征收具有提升收入再分配效应的潜力。然而,包括提高基本减除费用标准和专项附加扣除标准等一系列减负措施,显著抵消了这一提升效果,最终导致个人所得税的整体再分配效应减弱,弱化了个人所得税调节收入分配职能的发挥。

表2 专项附加扣除申报情况

注:根据2019年中国家庭金融调查数据计算而得。

表3 未申报专项附加扣除的情况

注:根据2019年中国家庭金融调查数据计算而得。

(三)各类所得项目在税前扣除、税率适用、优惠政策等税收待遇方面存在差别

我国个人所得税改革一直在努力缩小个人取得的各项所得的不同税收待遇,但目前仍然存在较多的区别对待。同样属于综合所得的各个项目在费用扣除上存在事实上的差异;综合所得项目与分类所得项目不仅税前扣除存在更大差异,税率结构、税率水平也存在明显差异。另外,一些减税免税的优惠政策使得一些取得巨额收入的个人不承担或只承担较轻的个人所得税负担。比如,个人持有上市公司股票一年以上,取得的股息红利所得暂免征收个人所得税政策,使得一些取得巨额股息红利的公司股东、高管免于纳税,导致高收入者反而无须缴税,有失公平。同时,优惠政策也为逃避税提供了一定的空间,弱化了个人所得税组织收入职能和调节收入分配职能的发挥。

四、进一步完善我国个人所得税制度的建议

(一)稳定基本减除费用标准,增加纳税人数量,扩大征收面

目前我国个人所得税税前扣除额度过大,导致纳税人规模过小、征收面过窄,不仅不利于财政收入的汲取,也不利于全民纳税意识的养成。个人所得税税前扣除可以照顾低收入者,但其设定的目的并不是单纯为了照顾低收入者,也不是为了使平均消费水平以下的人群不纳税,而是为了保证人们的基本生活消费需要,充分反映人们的纳税能力。收入的高低是相对的,税前基本扣除是让无纳税能力者不纳税,并不是低收入者不纳税。具备了一定的纳税能力,低收入者少纳税、高收入者多纳税。每一个社会成员都享受了政府提供的公共服务,都应相应地承担纳税义务。一般而言,凡是有工资薪金等正常收入的个人都应当承担一定的税负。从当前条件下保证基本生活的角度并与城乡居民最低生活保障标准、最低工资标准等保障基本生活的指标进行横向比较,我国平均每月5000元的基本减除费用标准并不低甚至偏高,“相对于人均国民收入而言,在国际上已处于较高水平”。因此,我国在未来较长一段时间应当稳定基本减除费用标准,将税前扣除优化的重点放在专项附加扣除上并适当减缓专项附加扣除标准的调整。稳定和减缓扣除标准调整,可以扩大个人所得税征收面,增加财政收入,并间接提高个人所得税的平均税率,更好地在宏观层面提升我国个人所得税调节收入分配的能力。在稳定一段时期后,建立基本减除费用标准动态调整机制,将基本减除费用标准与居民消费价格指数挂钩,进行动态调整。

(二)完善专项附加扣除制度

在稳定基本减除费用标准的同时,可将专项附加扣除作为优化个人所得税制度的重点内容。首先,优化专项附加扣除标准,设计更加科学合理的扣除机制。将专项附加扣除与个人收入水平、婚姻状况、地区经济发展水平等个人、家庭和社会因素相结合,制定差异化的扣除标准,提高专项附加扣除的精准性和科学性。可以考虑将专项附加扣除与收入水平挂钩,实行扣除递减机制,减少专项附加扣除对高收入者的更大优惠。其次,建立配套的转移支付制度,对无法享受税收优惠的居民给予一定的补贴,避免低收入者无法获益的情况。再次,增加对于特殊群体的专项附加扣除,如针对残疾人的专项附加扣除项目。最后,对于当前讨论较多的生育养育税前扣除问题,应全面考虑、科学评估、系统谋划。生育问题受多种因素影响,对于绝大多数人而言,生育意愿不是简单地降低生育养育的金钱成本问题,更不是通过多扣除、少纳税就可以起到鼓励生育的作用,因此,应在全面考量的基础上慎重出台有关鼓励生育的税收政策。

(三)协调好各项所得课税政策

基于增强个人所得税制度的公平性,减少收入类别变化带来的额外税收利益,应均衡协调不同类所得项目的课税政策。首先,通过逐步统一基本减除费用标准和扣除方法统一工资薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得等综合所得的税收待遇。其次,在创造条件推进综合所得征收范围扩大的过程中,统筹考虑不同性质收入需要鼓励支持的特殊性及鼓励支持方法合理性的同时,进一步协调经营所得、资本所得、财产所得的净所得界定、税率结构,更进一步处理好不同所得课税中的公平与效率关系,减少个人所得税征收管理中遇到的所得转换、所得判定及征税政策适用问题。与此同时,应进一步规范税收优惠政策,清理取消有违税收原理、有碍市场公平、政策效果不明显的税收优惠。

(四)逐步扩大综合所得征收范围,实行“大综合、小分类”的课征模式

2019年个人所得税改革后,我国实行了“小综合、大分类”的课征模式,对工资薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得和特许权使用费所得等四项所得实行综合征收。改革后的个人所得税在本质上和真正的综合分类模式还有差距(刘鹏,2020),累进性虽有所提升,但收入再分配效应有所降低(李晶等,2022)。适当扩大综合所得征收范围在学术界有一定共识(刘成龙等,2020;张斌等,2022;吕冰洋等,2023),但在如何扩大综合所得征收范围的问题上存在争议。有学者提出,应将经营所得和资本所得都纳入综合所得,实行综合征收(王红晓等,2017;庞凤喜等,2023),认为综合税制最为公平,可从税收公平的视角助力实现共同富裕。但也有学者认为,完全综合税制只是一种理想的税制模式,实际中难以实现,应该实行更大规模的综合分类税制。其中,一些学者认为应将经营所得纳入综合所得(叶姗,2021),因为经营所得具有劳动性和非劳动性双重性质,将其纳入综合所得可以保障税制的基本稳定。相反,一些学者认为,应将资本所得纳入综合所得(李建军等,2020;李旭红等,2021),这样,既可以平衡资本所得和劳动所得的税负,使税制更加公平,又可以维护资本市场的稳定。同时,也有学者认为,应将经营所得和部分资本所得纳入综合所得(朱青,2021)。

从税制稳定性、适应性、协同性的角度,扩大综合所得征收范围应充分考虑公平与效率、税负均衡、征管条件等影响因素平稳推进。从当前及发展趋势看,创造条件将经营所得稳步纳入综合所得征收范围是优先选项。经营所得的税制与综合所得相似,均实行累进税率,且经营所得中的某些收入界定模糊,难以准确区分其属性。因此,从税制衔接、经营主体接受程度和税收征管难易程度的角度考虑,逐步扩大综合所得征收范围,应先将经营所得纳入综合所得实行综合征收。而对资本所得实行综合征收可能会影响资本所得的流动性,导致资本外流。同时,考虑到高端人才引进、激励企业创新、鼓励长期投资等因素,短期内不宜将所有资本所得纳入综合所得范围。综合考虑,应将经营所得和部分资本所得纳入综合所得,提高个人所得税综合程度,实行“大综合、小分类”的综合和分类税制。

(五)优化税率结构

税率是税制要素的核心,是影响个人所得税职能作用发挥的重要因素。岳希明等(2012)研究发现,平均税率较低是导致我国个人所得税收入再分配效应较弱的主要原因。关于税率结构的优化,当前主要有以下几种观点。一是降低45%的最高边际税率。因为,与其他国家相比,我国个人所得税的最高边际税率偏高,既会助长逃避税行为,达不到调节过高收入的目的,又会导致人才流失等问题(张德勇,2023)。二是降低税率级次,由七级简化为五级(石绍宾等,2021)。我们认为,从增加税收收入、加强对高收入者精准调节的角度考虑,我国个人所得税应保持最高边际税率不变,减少税率级次。但为了扩大中产人群、降低高税负的负效应,可以适当降低中高收入者的税收负担,主要是大幅度提高目前45%的最高边际税率适用的所得额标准。同时,从税负大体公平、考虑特殊激励扶持的角度,应协调好综合所得与各项分类所得的税率水平和税率结构。

文章来源于《税务研究》2025年第9期,作者:岳树民,中国人民大学财政金融学院教授,财税研究所高级研究员;王俊杰,中国人民大学财政金融学院博士研究生;白林,中国教育科学研究院教育财政研究所。