刘孟鑫 马光荣等:统计机构垂直管理与统计数据质量提升

内容提要:深化统计管理体制改革是提高统计数据质量的重要保障。本文基于吉林省省以下统计机构垂直管理改革,结合夜间灯光亮度与城市经济数据,探讨了改革对统计数据质量的影响。结果表明,垂直管理改革提高了统计数据质量,改革后GDP数据能更有效地反映地区经济增长状况。异质性分析发现,发展压力更大的地区改革效果较弱,说明还需加大统计工作责任追究力度,扭转地方政府不合理的政绩观,更进一步打破地方政府对统计机构的干预。

一、引言

数据质量是统计工作的生命线。作为经济社会发展的“晴雨表”和“信息窗”,统计数据的真实准确对政府科学决策而言至关重要。从近年来地方和全国GDP数据时常“打架”,到2017年辽宁、天津、内蒙古三省对GDP数据主动“挤水分”,统计数据质量问题愈发引起公众关注。统计数据质量问题产生的一个重要原因是在发展压力和不合理政绩观驱动下,地方政府有动机夸大经济数字(Rawski,2001;卢盛峰等,2017)。与此同时,在属地管理体制下,统计机构独立性不强,地方政府有能力对统计工作进行行政干预(Wu,2007;Perkins和Rawski,2008)。

2016年党中央、国务院通过《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》(以下简称《意见》),明确指出“解决统计造假、弄虚作假问题,不断提高统计数据质量,根本出路在深化统计管理体制改革”“探索省级统计机构对省以下统计机构管理的有效形式”。在此之前,我国已经局部探索统计管理体制改革。2006年,国家统计局以吉林省为试点,启动了省以下统计机构垂直管理体制改革,该项改革旨在将省以下统计机构的人、财、物管理权限从市县级政府上收至省级,从体制上增强市县级统计机构的独立性,从而提高统计数据的真实性和准确性。2016年,《意见》提出要总结现行部分省级统计机构对市级、县级统计机构实施垂直管理的经验,研究在有条件的省进行省级机构对省以下统计机构实施垂直管理试点。因此,准确评估吉林省的改革效果,并对经验教训进行总结提炼,对于当前深化统计管理体制改革具有重要意义。

本文使用2000-2013年我国的夜间灯光亮度数据与城市经济面板数据,探究省以下统计机构垂直管理改革对地区统计数据质量的影响。具体而言,本文将吉林省所辖的地级市作为处理组,其余省份的地级市作为对照组,采用双重差分方法进行实证研究。结果表明,改革显著降低了GDP统计数字对夜间灯光亮度的弹性,表明统计数据真实性有所提高。吉林省的改革经验表明,强化统计工作集中统一领导,有利于增强统计机构独立性,改善统计数据质量。本文也发现,信息化水平越高的地区,改革对统计数据真实性的提升效应越强。原因在于,信息化水平可以更有效地规避垂直管理体制带来的信息处理负担,减小信息不对称程度。同时,地方发展压力越大,改革的数据质量提升效应越弱,表明还需要健全政绩考核机制,引导地方政府树立正确的政绩观,从而进一步限制地方政府对统计机构的行政干预。同时,还要强化对领导干部统计工作的责任追究,对弄虚作假行为依法惩处,强化监督问责。

从理论上看,统计机构垂直管理改革可以增强地方统计机构的独立性,限制地方政府对统计数据的人为干预。但与此同时,垂直管理改革增加了信息传递的链条长度,省级统计机构直接管辖范围扩大,面临更大的管理负担,也有可能不利于统计数据质量提升。并且,即使在垂直管理体制下,市县级统计机构的工作仍然需要与市县级其他政府部门协同配合,机构运转也可能需要市县级政府提供额外保障。市县级政府如果面临较大的发展压力,仍然可能干预统计工作。因此,垂直管理改革是否真正有效提高了数据真实性,需要严谨的实证分析进行检验。但实证检验的难点在于,尽管我们有统计机构披露的GDP数据,但真实的GDP并不能被直接观察到(郭红丽和王华,2020)。本文借鉴Martinez(2022)的研究方法,使用GDP数字对夜间灯光亮度的弹性来刻画GDP统计的水分。其基本思想是,夜间灯光亮度不受人为操纵,可以真实反映当地经济活动水平。如果GDP统计数字对夜间灯光亮度的弹性变大,说明夜间灯光亮度每变动一个单位,GDP统计数字会变动更多的单位,表明统计报告的数据相比于真实经济情况可能存在一定的夸大。因此,如果改革降低了GDP统计数字对夜间灯光亮度的弹性,就会使得GDP统计数字的变动与真实经济活动的变化更趋一致,也就是在一定程度上提高了统计数据质量。

相比于已有文献,本文的贡献主要有以下两个方面:第一,补充完善了统计数据质量影响因素的相关研究。既有文献分别从政绩观扭曲、政治制度等方面对统计数据质量的影响因素进行探究(卢盛峰等,2017;Chen等,2021;Martinez,2022),而相对忽视了统计管理体制的影响。本文则从管理体制的角度验证了统计机构垂直管理改革对统计数据质量的提升作用,补充了现有研究文献,为进一步深化统计管理体制改革提供了政策借鉴。

第二,丰富了政府机构垂直管理改革的相关文献。近年来,我国实施了多个领域的省以下政府机构垂直管理改革,现有文献对包括环保(韩超等,2021;Kong和Liu,2024)、审计(蔡春等,2020)和司法(赵仁杰和张家凯,2022;Liu等,2022)等不同领域垂直管理改革的效果进行了详细分析,均发现了较为积极的效果,改革有助于增强机构独立性,打破地方保护主义。本文发现垂直管理改革通过加强统计机构的独立性,可以有效提升统计数据质量。垂直管理改革也有一定的缺点,本文异质性分析发现地方政府的发展压力可能会影响改革效果,这与已有文献的发现相一致(张琦和邹梦琪,2022;马光荣等,2023)。进一步,异质性分析部分也发现信息化水平提升有助于促进改革效果,这说明信息成本也是影响改革效果的重要因素。

垂直管理与属地管理孰优孰劣本质上是一个事权划分的问题(尹振东,2011)。纵观环保、司法、统计、审计等领域的垂直管理改革,都是通过将对应事权上收到更高的政府层级,从而提升部门独立性,减少当地政府干预,进而发挥效果。当然,不同部门的垂直管理改革也有各自的独特性:环保和司法领域主要是将政府监管市场的事权上收,克服事权过度下沉存在外部性问题与激励不相容问题,有利于打破地方保护主义;而统计和审计领域的垂直管理改革则是将政府内部的数据收集和监督事权上收,克服该事权与地方激励不相容的问题,有利于提升政府治理水平。结合统计领域与其他领域的改革研究可以总结出,事权划分需要充分考虑不同事权的受益范围、激励相容性与信息复杂性(楼继伟,2013)。受益范围大、与地方政府激励不相容,以及信息复杂度较低的事权适合上收至更高层级,实行垂直管理;反之,应该保留在地方政府,实行属地管理。垂直管理体制下,需要加强对信息传递与属地协调的配套制度保障。

二、制度背景与研究假说

(一)我国现行统计管理体制

1983年12月,《中华人民共和国统计法》明确规定:国家建立集中统一的统计系统,实行“统一领导、分级负责”的统计管理体制。1987年2月,国家统计局发布《中华人民共和国统计法实施细则》,进一步明确地方各级统计机构受上级统计机构和同级地方政府的双重领导,地方统计机构在业务上由上级统计机构指导,机构、人员、经费等由地方政府管理。

具体而言,在业务管理方面,国家统计局依法负责组织领导和协调全国统计和国民经济核算工作;地方各级人民政府设立统计机构,负责组织领导和协调本行政区域内的统计工作。在人事管理方面,地方统计局正、副局长由同级地方党委和政府任命。在经费管理方面,地方统计机构的行政经费由同级地方财政拨付。由此可见,地方统计机构虽然名义上受同级地方政府和上级统计机构的双重领导,但地方统计机构领导的任命权和经费来源主要由同级地方政府负责。因此,在双重领导的统计管理体制下,尽管垂直管理存在,但是属地管理色彩更为浓厚。属地管理为地方政府干预统计工作提供了空间,各级统计机构作为同级政府的职能机构和统计工作的责任主体,负责本区域内统计数据的生产和质量监控工作,这种“自行出数”和“自我监督”的统计工作机制使得地方政府同时扮演了“守门员”和“裁判员”双重角色(Wu,2007;Perkins和Rawski,2008;卢盛峰等,2017)。

2005年国家统计局将原农村、城市和企业调查队三队合一组建国家统计局调查队系统,成立了国家统计局各省调查总队。省级调查总队和省以下统计机构在机构设置和具体业务上都是平行的机构,省调查总队不负责核算GDP。

(二)我国近年来统计领域的相关改革

1996年和2009年我国又重新修订了《中华人民共和国统计法》,进一步明确了“统一领导、分级负责”的统计管理体制。与1996年相比,2009年修订的《中华人民共和国统计法》在强化统计责任、加强监督检查、加大处罚力度、追究领导责任、细化违法行为等方面实现了重大突破。本文梳理了近年来统计领域的相关改革情况,主要包括以下几个方面:

一是省以下统计管理体制的进展。2006年吉林省开展省以下统计机构垂直管理试点,实行人财物省级统管。2016年,中央《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》提出要总结现行部分省级统计机构对市级、县级统计机构实施垂直管理的经验,研究在有条件的省进行省级机构对省以下统计机构实施垂直管理试点。2017年国家统计局发布《关于切实做好省级以下统计机构垂直管理改革总结推动工作的通知》(国统办政法字〔2017〕29号),提出“深入研究、积极稳妥推进省级以下统计机构垂直管理改革”“进一步研究探索省级统计机构对省以下统计机构管理的有效形式”。2021年《“十四五”时期统计现代化改革规划》进一步提出“鼓励省级、市级、县级人民政府统计机构采取有效形式对下级统计机构实行直接管理”。截至目前,垂直管理改革仍未推广至其他省份。

二是数据核算方面。2012年国家开始逐步推行企业联网直报,增强了统计数据的信息化建设,一定程度上有助于增加统计数据的准确性。2019—2020年国家推行GDP统一核算改革,改革后GDP实行“下算一级”,国家统计局统一组织、领导和实施地区生产总值的核算工作,各省(自治区、直辖市)统计局共同参与这一核算过程。这项改革通过统一GDP核算口径,有助于减小因测量与核算方式不一致带来的数据水分。相比垂直管理改革而言,这项改革仅上收了部分业务管理权限,未涉及统计体制的实质变革。因此,各地GDP的核算数据仍然由当地统计局负责搜集,当地政府仍有可能干预工作,源头处的基本统计数据搜集质量依然不能得到有效保证。

三是统计执法监督方面。国务院2017年印发了《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》,2018年印发了《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》,加强对统计违法违规的查处与惩戒力度。2017年4月,国家统计局正式成立统计执法监督局,统计执法监督力量的增强有利于加强事后的、随机性的监督,一定程度上有益于提高统计数据搜集质量。但是,本质上双重领导体制下地方统计机构受干预的体制安排仍未发生变化。

总体来看,统计领域近年来在信息化建设、统一测算标准、加强事后监督等方面取得了一定的成果,有助于提高统计数据质量。但是,这些改革并未动摇地方统计机构“双重领导”管理体制的根本特征,未能从根本上阻隔地方政府的干预。

(三)吉林省省以下统计机构垂直管理改革

2006年,经过国家统计局批复,吉林省下发了《吉林省统计管理体制改革试点方案》(以下简称《方案》),尝试通过将省以下统计机构由双重领导体制改为垂直管理体制,人财物实施省级统管,以此来减少市县级政府对同级统计机构的行政干预。改革的主要内容包括:第一,在行政机构管理方面,实施省以下统计机构垂直管理,市县级统计局不再由市县级政府管理。第二,在人员编制管理方面,市县级统计局的人员编制管理权限上收到省级,不再归属于市县级政府。第三,在干部管理方面,市统计局局长、副局长的任免,在省统计局党组征求市委意见后,由省统计局党组作出决定;县统计局局长的任免,在省统计局党组征求市统计局和县委意见后,由省统计局党组作出决定。而在改革前,上述干部任免均由市委、县委决定。第四,在经费管理方面,市县级统计机构经费由省级财政负担,不再由市县级财政负担。

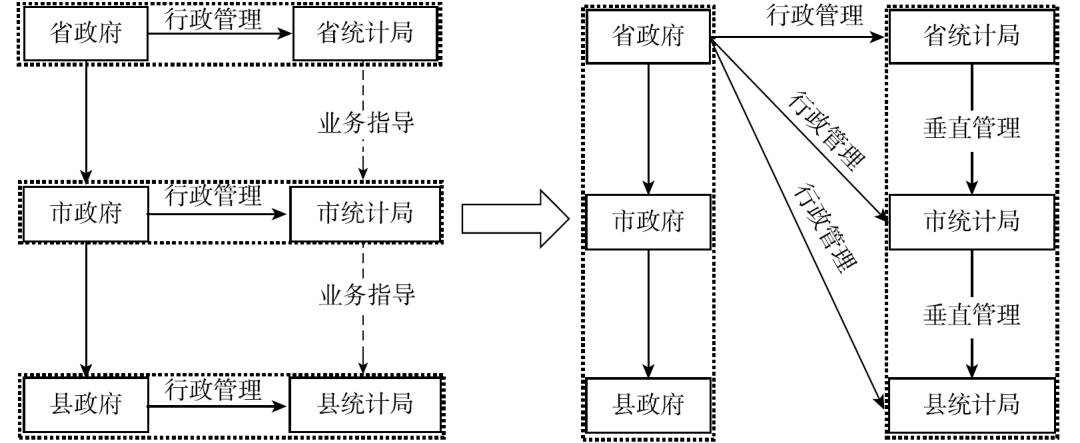

简言之,改革后,市县级统计机构的行政管理权(人事、财务)从同级政府上收至省政府和省统计局(图1),大大减少了市县级政府对同级统计机构的干预。由此可见,垂直管理改革破除了地方政府“自行出数”和“自我监督”的统计工作机制,提高了统计机构独立性,弱化了地方政府的数据操纵能力。与此同时,改革后省内不同层级统计机构之间的协作途径增加,也可以提升统计数据的准确性。基于此,本文提出假说1。

假说1:实施省以下统计机构垂直管理改革可以减少市县级政府对统计工作的行政干预,提高统计数据真实性。

从逻辑上看,不同信息化水平的地区,省以下统计机构垂直管理改革的实施效果可能存在差异。原因在于,垂直管理改革增加了信息传递的链条长度,省级统计机构直接管辖范围扩大,面临着更大的管理负担。由于有限理性的存在,信息在多个管理层级之间的传递会出现累积性控制损失和战略决策过程的侵蚀(Williamson,1975)。因此,在信息化水平更高的地区,可以减少信息不对称程度,更有效地规避垂直管理体制的信息处理负担。基于此,本文提出假说2。

假说2:在信息化水平越高的地区,统计机构垂直管理改革对统计数据质量的提升效应越大。

图1 统计机构垂直管理改革示意图

垂直管理改革是一套系统工程,涉及地方政府不同部门之间的权力配置和责任划分(张琦和邹梦琪,2022),不仅需要在统计机构管理体制上进行合理的安排,还需要同级政府部门与统计监督执法部门有效协同配合。从理论上看,如果一个地区的发展压力越强,在“官出数字”的不合理政绩观驱动之下,地方政府操纵数据的动机越强(范子英等,2016;卢盛峰等,2017)。在这种情况下,政府对统计机构可能进行间接影响。第一,可能会存在低层级政府向高层级政府求助,来对低层级政府的同级统计机构施压的情况,从而对统计数据进行间接干预。第二,由于垂直管理改革是一套系统工程,还需要同级政府部门与统计监督执法部门有效协同配合,因此可能存在同级政府通过不配合提供配套辅助工作等方式对统计数据实施间接影响。此时,地方政府仍然有动机间接干预统计机构,降低统计数据的真实性。基于此,本文提出假说3。

假说3:在发展压力越大的地区,统计机构垂直管理改革对统计数据质量的提升效应越小。

三、实证研究设计

(一)实证模型

本文的实证模型如式(5)所示,式(5)采用双重差分的原理探讨了省以下统计机构垂直管理改革对GDP夜间灯光弹性的影响:

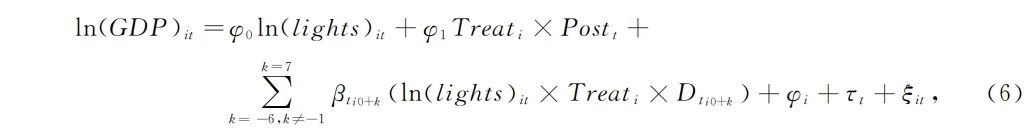

为了检验模型是否符合双重差分的适用性条件,本文参考Li等(2016)的做法,在式(5)的基础上采用事件研究法进行平行趋势检验:

(二)数据来源与变量说明

本文使用的数据包括两部分:一是中国夜间灯光数据(校准后),来自美国国家海洋和大气管理局(NOAA)发布的全球DMSP-OLS夜间灯光数据。灯光亮度分为0-63共64个亮度等级(DN值),数值越大代表亮度越高。二是各省市宏观经济数据,来自国家统计局网站、各省统计年鉴与《中国城市统计年鉴》。考虑到DMSP-OLS夜间灯光数据只更新到2013年,同时为了排除近年来我国信息技术水平不断提高和2013年企业开始联网直报可能带来的影响,本文将样本区间限定为2000-2013年。考虑到直辖市在行政层级和经济发展水平上的特殊性,本文在样本中予以剔除。

如式(5)所示,本文的被解释变量为城市层面的GDP(取对数),关键自变量为统计机构垂直管理改革的虚拟变量与夜间灯光亮度(取对数)的交乘项。其中,夜间灯光亮度是指校准后的各地级市夜间灯光亮度,反映各个地级市的真实经济发展情况(Henderson等,2012;Hodler和Raschky,2014;范子英等,2016;刘修岩等,2017;王贤彬等,2017)。本文还控制了期初人口密度、平均海拔等城市特征变量以及期初市场化指数、城镇化率、单位从业人员占比等经济特征变量与年份固定效应的交乘项。相关变量进行了上下1%的缩尾处理。

四、实证结果分析

(一)基准结果

表2展示了省以下统计机构垂直管理改革对统计数据质量影响的基准回归结果,被解释变量是GDP(取对数)。第(1)列仅加入夜间灯光亮度(取对数)变量,并控制了城市和年份固定效应。结果表明,夜间灯光亮度的系数显著为正且数值大小为0.3,意味着GDP的夜间灯光弹性约为0.3。第(2)列进一步加入是否实行垂直管理改革的0-1变量及其与夜间灯光亮度的交乘项,交乘项的系数显著为负,表明改革显著降低了GDP的夜间灯光弹性,使得GDP与地区真实经济发展水平更加接近,即改革可以提高统计数据质量,初步证实了本文的假说1。第(3)列进一步控制了是否实施改革与改革前后年份的0-1变量与夜间灯光亮度的交乘项,第(4)列进一步加入期初城市特征与年份虚拟变量的交乘项,关键自变量的系数保持稳定。结果表明,省以下统计机构垂直管理改革降低了GDP的夜间灯光弹性,改善了地区统计数据质量。

表2 统计机构垂直管理改革对GDP夜间灯光弹性的影响

注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%的置信水平下显著;括号内为聚类到地级市层面的标准误;期初地级市特征包括人口密度、平均海拔、市场化指数、城镇化率和单位从业人员占比。下表同。

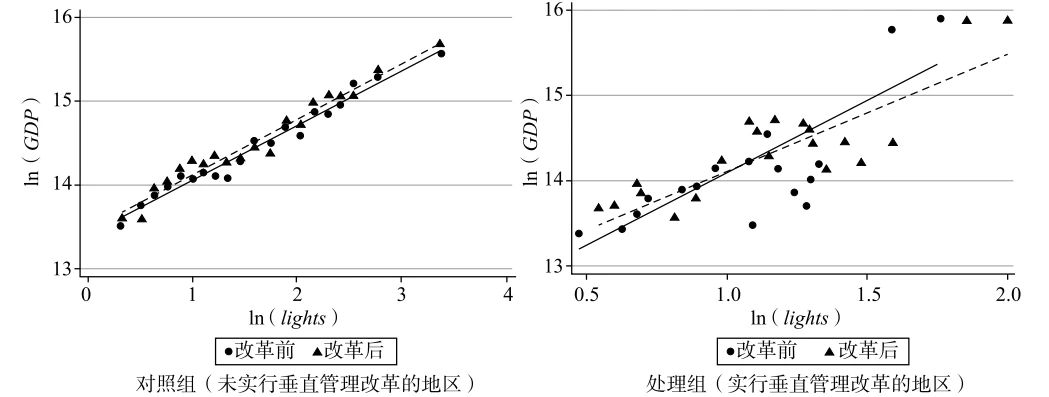

图2展示了统计机构垂直管理改革前后GDP(取对数)与夜间灯光亮度(取对数)之间的关系。其中,左图(对照组)是未实行垂直管理改革的地区,右图(处理组)是实行垂直管理改革的地区。从图中可以看出,不论是处理组还是对照组,GDP与夜间灯光亮度之间均存在显著的正相关关系。进一步,在对照组中,改革前后GDP与夜间灯光亮度之间的斜率没有发生明显变化;在处理组中,改革后的斜率低于改革前,这意味着GDP的夜间灯光弹性在改革后有所降低。

图2 改革前后GDP与夜间灯光亮度之间的关系

数据来源:历年各省统计年鉴和全球夜间灯光数据。

(二)平行趋势检验

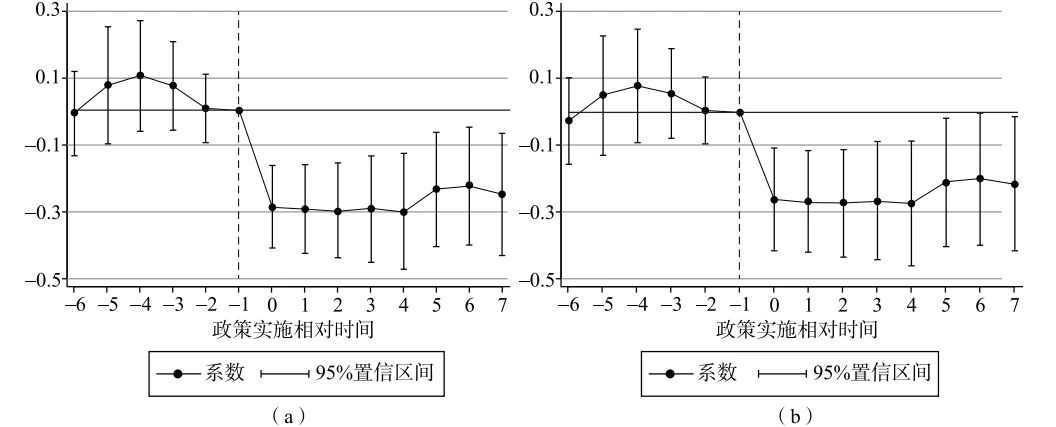

本文使用双重差分方法进行识别的前提是,处理组和控制组在政策实施之前并不存在系统性的差异,或者即便存在差异,也应是相对固定的,即两者的变动趋势是一致的。只有满足这个前提,才可以认为未实施统计机构垂直管理改革的地级市是合适的对照组。为检验这一假定,本文参考Li等(2016),采用事件研究法进行平行趋势检验。如式(6)所示,本文设置统计机构垂直管理改革前后年份的虚拟变量并引入回归方程,检验其显著性水平。平行趋势检验结果如图3所示,图3(a)和图3(b)分别为不控制与控制期初地级市特征交乘年份虚拟变量的结果。可以看到,将改革前1年作为基期,改革前回归系数不显著且接近0,满足平行趋势假定。同时,改革后的变量系数显著、持续为负,表明统计机构垂直管理改革可以提升统计机构独立性和统计数据质量。

图3 平行趋势检验

数据来源:国家统计局网站、全球夜间灯光数据库、历年各省统计年鉴和历年《中国城市统计年鉴》

(三)采用东北地区和东中西部地区城市样本

本文的处理组是吉林省所辖的地级市,相对于全国所有地级市的控制组而言,处理组样本偏少,可能降低研究结论的普适性。由于吉林省与辽宁省、黑龙江省同为东北老工业基地,经济社会发展面临的内外部环境较为相似,因此,本文进一步将样本限定在东北地区进行稳健性检验。本文分别将黑龙江省和辽宁省的地级市作为对照组、将黑龙江省和辽宁省所辖的地级市作为对照组,结果表明,与东北地区未进行垂直管理改革的城市相比,统计机构垂直管理改革显著降低了GDP的夜间灯光弹性。此外,本文也将吉林省分别与东中西部城市进行对比,结果显示,统计机构垂直管理改革显著降低了GDP的夜间灯光弹性,提升了数据统计质量。

(四)安慰剂检验

本文进一步采用其他经济指标(财政收入、用电量、货运总量和各项贷款)进行安慰剂检验。首先,上述指标与夜间灯光亮度正相关。财政收入的主要组成部分是税收收入,其大小与经济活动直接相关。同时,已有研究表明,耗电量、铁路货运量和银行贷款发放量可以作为反映中国经济真实发展情况的侧面有效指标(孟连和王小鲁,2000;Clark等,2020;Chen等,2021)。我们通过回归直接检验了上述经济活动指标与夜间灯光亮度的关系,结果显示,夜间灯光亮度作为真实经济活动的测度,与这些指标均保持着显著的正相关关系。

其次,统计机构垂直管理改革后,上述指标的夜间灯光亮度弹性没有发生显著变化,说明这项改革并不会带来这些指标数据质量的变化。一般来说,财政收入指标来自财政局、货运总量指标来自交通运输局、贷款指标来自中国人民银行当地分行、用电量指标来自供电公司,统计机构仅负责汇总而非直接统计,不太可能受到统计机构改革的影响。并且,上述指标相比GDP而言不构成当地政府领导政绩考核的重要因素,因此政府干预相关数据的统计工作的可能性不太大,统计机构垂直管理改革对上述指标的数据质量应该没有影响。我们将因变量替换为上述指标,按照基准回归设定进行回归,结果显示,垂直管理改革与夜间灯光亮度的交互项系数并不显著,表明统计机构垂直管理改革没有对这几项指标的夜间灯光弹性产生影响,与安慰剂检验的逻辑推论相一致。本文也采用了反事实的方式进行了安慰剂检验。

(五)稳健性检验

本文还在以下几个方面进行了稳健性检验。第一,考虑到垂直管理改革在省份层面实施,本文将标准误聚类到省份层面。第二,囿于灯光数据限制,本文样本区间为2000-2013年,为探究改革在当前是否仍有效果,本文选择Wu等(2021)综合DMSP-OLS和NPP-VIIRS数据生成的2000-2022年的夜间灯光数据进行验证。第三,为了排除政府实施省直管县可能对统计数据质量带来的提升作用,本文进一步控制了省直管县改革的虚拟变量。第四,参考Martinez(2022)的研究,本文分别控制夜间灯光亮度的滞后项与高阶多项式,以排除滞后性和非线性的因素对结论的影响。第五,为了排除省政府对省统计机构存在行政干预或者省统计局与下属统计部门或政府存在合谋的情况,本文进一步对可能影响省级政府干预统计数据动机的省长和省委书记年龄与任期加以控制(Guo,2009;Smart和Strum,2013;耿曙等,2016)。结果显示,关键自变量的系数显著性未发生明显改变,表明本文的结果是稳健的。

五、异质性分析

根据前文得到的结论,实施省以下统计机构垂直管理改革可以有效提升统计数据质量。本文进一步分析在不同的情况下,这种提升作用是否会出现差异。

首先是检验假说2,信息化水平可以更有效地规避垂直管理体制的信息处理负担,减小信息不对称程度,此时垂直管理改革带来的数据质量提升效应理应更大。本文采用地区电信业务量(取对数)来刻画信息化程度。结果显示,地区信息化水平的提升会进一步降低GDP的夜间灯光弹性,提升统计数据质量。

其次是检验假说3,本文采用滞后一期的省内各市GDP排名来衡量地级市发展压力,GDP越小,排名越靠后。也就是说,排名的值越大,表明地级市的发展压力越大,地方政府操纵数据的动机越强(范子英等,2016;卢盛峰等,2017),此时垂直管理改革产生的效果也会越弱。回归结果显示,统计机构垂直管理改革、夜间灯光亮度与地级市发展压力的交乘项系数显著为正,表明地区发展压力越大,垂直管理改革对GDP统计质量的提升效应越小,证实了假说3。

六、政策含义与研究展望

自2006年吉林省实施省以下统计机构垂直管理改革以来,已经过去十八年的时间,其他省份的统计机构垂直管理改革进展较慢。相比于近年来环保、司法和审计等领域实施的改革,统计领域的垂直管理改革更加关注直接考核地方政府指标的数据收集事权。垂直管理改革在一定意义上是将基层事权上收到更高的政府层级。收权有助于克服事权与当地发展压力激励不相容问题,但也可能损失分权具备的当地协调与信息成本低的优点。本文认为,上级政府需要尽可能地完善与垂直管理改革相关的配套措施,加强对信息传递与属地协调的配套制度保障。

我们的政策建议主要有以下几个方面。第一,扩大省以下统计机构垂直管理改革的试点范围,将吉林省的经验推广至更多省份。破除双重管理体制对统计数据真实性的影响,提高地方统计机构的独立性和权威性,减少来自地方政府的行政干扰,保障统计机构职能的有效发挥。第二,依托地区信息化水平的提升,加强统计机构之间的统筹协调。加大辖区内信息共享,加强统计机构自身与有关部门之间的联络沟通。第三,加强领导干部统计工作考核和责任追究。我们发现,在不合理政绩观的驱动下,发展压力大的地区,即使实施了统计机构垂直管理体制改革,数据质量提升效果会大打折扣。因此,应该加强对领导干部统计工作的责任追究,对统计造假、弄虚作假的行为,实行“一票否决制”。同时,要完善政绩考核指标,从源头上引导地方领导干部树立正确政绩观。第四,加强统计执法与督查,发挥好“利剑”作用。一是持续加大统计执法力度,依规依纪依法严肃查处各类统计违纪违法行为。二是着力提升统计督察效能,不断强化对统计领域公共权力行使的监督,切实防范和惩治统计造假。

受限于统计机构垂直管理改革只在吉林省进行了试点,不能对不同省份实施改革的异质性进行探讨,这是本文的局限和未来的研究方向,有待于后续进一步扩大试点地区后以更新的政策数据展开系统分析。

文章来源于《经济学(季刊)》2025年第1期。本文作者:刘孟鑫,暨南大学经济学院财税系助理教授;马光荣(通讯作者),中国人民大学财政金融学院副院长、教授,财税研究所副所长;窦 艺,中国人民大学财政金融学院博士生。