刘畅 马光荣:定向降准政策的宏观经济效应

内容提要:本文利用2008年降低中小银行存款准备金率的自然实验,使用2005-2012年县级面板数据,考察了定向降准政策对县域宏观经济的影响。本文构造的双重差分实证策略利用了定向降准政策针对中小银行的特征和不同县初始银行业存款结构的差异。实证研究结果表明,2008年实施的定向降准政策能够有效地促进经济增长;这一作用主要体现在拉动固定资产投资和促进第二产业增长上,对第三产业增加值和消费增长的刺激效果并不明显。机制分析结果表明,定向降准政策能够有效地促进县域贷款,特别是中小企业贷款的增长。本文还发现,初始不良贷款率越高的地区,定向降准政策对信贷扩张和经济增长的刺激效果越弱。本文的研究丰富和拓展了关于中国货币政策作用效果的文献,可为今后一个时期实施适度宽松的货币政策、发挥好货币政策工具总量和结构双重功能提供参考。

一、引言

定向降准是指中央银行针对部分金融机构或特定金融领域所实施的下调存款准备金率的政策。在中国人民银行当前使用的各类货币政策工具中,定向降准政策的覆盖面宽、调控力度大,是一个主要的政策抓手。2024年中央经济工作会议明确提出,“要实施适度宽松的货币政策。发挥好货币政策工具总量和结构双重功能,适时降准降息,保持流动性充裕,使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配”。厘清中国特色定向降准政策的宏观经济效应,具有十分重要的理论价值和现实意义。

本文利用2008年降低中小银行存款准备金率的自然实验,使用2005-2012年的县级面板数据考察了定向降准政策对区域宏观经济变量的影响。本文实证研究所构造的双重差分策略主要利用了定向降准政策针对中小银行的特征和各县级行政区域初始银行业存款结构的差异。本文的实证研究主要有以下几点发现。第一,在经济总量层面,2008年实施的定向降准政策能够有效地促进经济增长。第二,在经济结构层面,定向降准政策对经济增长的促进作用主要体现在拉动固定资产投资和促进第二产业增长上,对第三产业增加值和消费增长的刺激效果并不明显。第三,定向降准政策能够有效地促进县域贷款,特别是中小企业贷款的增长。第四,定向降准政策在初始不良贷款率越高的县作用效果越弱。

本文与考察货币政策和信贷扩张对宏观经济影响的文献直接相关。在使用VAR模型等传统宏观方法的实证文献(Uhlig,2005;Sims和Zha,2006)基础上,新的文献开始反思传统方法可能存在的缺陷(Wolf,2020),尝试更加准确地估计货币政策的作用效果(Romer和Romer,2004;Coibion,2012),更加深入地探索信贷扩张的不同作用机制(Gilchrist和Zakrajšek,2012;Jiménez等,2020;Peydró等,2021),或者利用政策冲击提供的自然实验更加准确地识别货币政策和信贷扩张的因果关系(Barakchian和Crowe,2013;Jordà等,2020;Palma,2022)。本文使用中国县级层面数据研究了以定向降准政策为代表的逆周期货币政策对区域宏观经济变量的影响,为近年来兴起的使用区域数据研究宏观经济问题的文献(Nakamura和Steinsson,2018;Guren等,2021)补充了来自中国的经验证据。

具体到中国货币政策的作用效果这一主题上,本文与两支细分文献密切相关。第一支文献考察了定向降准政策的作用效果。王曦等(2017)基于上市公司数据发现,汽车金融定向降准这一特殊的定向降准政策促进了汽车企业投资。郭晔等(2019)同样使用上市公司数据发现,定向降准政策有助于农业企业和小微企业获取信贷资源。孔东民等(2021)使用2014-2017年“新三板”企业数据发现,定向降准政策能够提高小微企业的贷款可得性,降低其对商业信用的依赖。然而,林朝颖等(2016)和黎齐(2017)等聚焦于农业部门的研究并未发现定向降准政策对信贷、投资和农业产值具有显著促进作用。可以看到,尽管定向降准政策在中国货币政策实践中扮演着极为重要的角色,考察定向降准政策作用效果的实证文献并未得出一致的结论。更为重要的是,已有文献主要考察的是定向降准政策在微观层面的影响。据笔者所知,本文是第一篇考察定向降准政策对区域宏观经济变量影响的实证文献。

第二支文献关注了中国应对2008年金融危机时实施的货币政策的作用效果和机制(Ru,2018;Cong等,2019;Chen等,2020;谢里、张斐,2018)。Ru(2018)利用国家开发银行提供的1998-2013年“省份-行业”层面的贷款数据考察“四万亿”经济刺激计划中的政策性贷款对微观企业的影响,发现国家开发银行给国有企业的贷款对同一行业的非国有企业经济活动产生了明显的挤出效应,具体表现为这些行业民营企业投资、雇佣劳动力和销售额的减少;与此同时,国开行发放的基础设施投资项目贷款对非国有部门经济活动具有正向作用;两者加总后,国开行贷款总体上对非国有部门经济活动的挤出效应大于挤入效应。Cong等(2019)将2009-2010年19家大型银行的贷款数据与中国工业企业数据库进行匹配后发现,经济刺激计划引发的贷款扩张在其分配过程中偏向于国有企业以及平均资本回报率更低的民营企业。谢里和张斐(2018)分别利用上市公司数据和中国工业企业数据库发现,受到“四万亿”经济刺激计划重点支持行业的企业杠杆率更高。本文更加直接地估计了2008年针对中小银行实施的定向降准政策对县域主要宏观经济变量的影响,对上述关注货币政策和信贷投放对微观主体影响的文献进行了补充。

本文的结构安排如下:第二部分介绍了定向降准政策的制度背景,第三部分介绍了本文使用的数据、主要变量和实证策略,第四部分报告了定向降准政策对县域经济增长影响的实证结果,第五部分考察了定向降准政策的作用机制以及初始不良贷款率对定向降准作用效果的异质性影响,第六部分是结论和启示。

二、制度背景

(一)政府投资基金的政策框架演变

在存款准备金制度执行之初,所有类型的金融机构适用统一的存款准备金率。从2003年9月21日起,中国人民银行将城市信用社和农村信用社以外的存款类金融机构的存款准备金率由6%提高到7%。随后,2004年4月25日、2006年7月5日和2006年8月15日分别生效的三次存款准备金率上调均对以农村信用社为主体的小型银行进行了豁免。在2006年8月15日至2008年9月24日长达两年多的时间里,中型银行与大型银行适用相同的存款准备金率,但以农村信用社为主体的小型银行享受比大、中型银行略低的优惠存款准备金率。在本文所考察的2008年针对中小银行的定向降准政策实施之前,小型银行所适用的初始存款准备金率比大、中型银行低2.5个百分点。

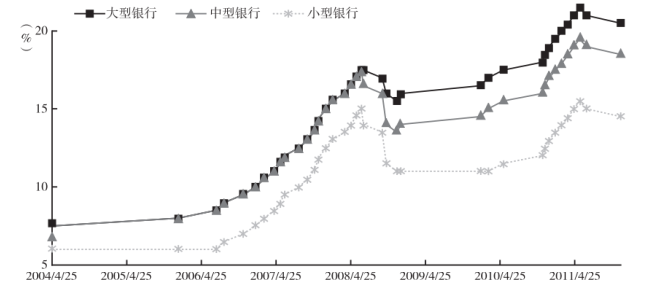

为了应对2008年国际金融危机带来的冲击,中国人民银行宣布从2008年9月25日起,除大型银行暂不下调外,其他存款类金融机构的存款准备金率下调1个百分点,汶川地震重灾区地方法人金融机构的存款准备金率下调2个百分点。紧接着,从2008年12月5日起,大型银行的存款准备金率下调1个百分点,而中小银行的存款准备金率下调2个百分点,中型银行与大型银行之间存款准备金率的差距进一步扩大至2个百分点。在随后发生的历次存款准备金率调整中,大型银行和中型银行间存款准备金率的差距大体上维持在2个百分点。图1反映了2004年4月25日至2012年12月31日间,各类型银行适用的存款准备金率的变动情况。

图1 2004-2012年各类型银行适用的存款准备金率

资料来源:根据中国人民银行历次关于存款准备金率的通知整理

2014年5月30日国务院常务会议公报提出,加大“定向降准”措施力度,对发放“三农”、小微企业等符合结构调整需要、能够满足市场需求的实体经济贷款达到一定比例的银行业金融机构适当降低准备金率。从2014年6月16日起,中国人民银行下调了符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的金融机构的存款准备金率。到2018年,定向降准政策的考核范围由之前的小微企业贷款和涉农贷款调整为普惠金融领域贷款。到2019年5月15日,中国人民银行宣布建立起了“三档两优”定向降准政策框架,该框架提升了不同金融机构所适用的存款准备金率的档次。上述改革为金融机构发放普惠金融贷款提供了额外的激励,但也会在一定程度上扭曲商业银行的经营行为。《中国人民银行关于下调金融机构存款准备金率的通知》(银发〔2021〕307号)宣布,从2021年12月15日起,普惠金融定向降准考核不再进行,定向降准政策制度设计重新回到了以银行类型为主要划分依据的框架。

受到数据来源的限制,本文将主要研究2008年定向降准政策的宏观经济效应。

三、数据、变量与实证策略

(一)数据和变量

本文使用的2005-2012年县级层面经济变量来自《中国县(市)社会经济统计年鉴》和《中国区域经济统计年鉴》,包括年末总人口、GDP和分产业增加值、金融机构贷款余额、全社会固定资产投资完成额、社会消费品零售总额、城镇单位在岗职工平均工资和农民人均纯收入等变量。

本文使用了原银监会提供的2006-2011年县级层面分金融机构类型数据库(刘畅等,2020)。该数据库将县级层面银行业金融机构分为13个类别,本文根据其在样本区间内所适用的存款准备金率的不同将其分为大型银行、中型银行和小型银行三类。由于不同县级行政区域(以下简称为“县”)的初始银行业结构不同,2008年实施的针对中小银行的定向降准政策对各地区的影响程度也是不同的。考虑到定向降准政策会直接影响金融机构的经营活动,本文使用政策实施之前2006—2007年中小银行占c县全部金融机构存款之比的均值作为测度该县受到政策影响程度的指标,以缓解指标本身可能存在的内生性问题。本文还计算了各县2006-2007年平均存贷比、平均不良贷款率和各县各年度中小企业贷款余额、农业贷款余额和农户贷款余额等变量。

本文中所有以货币计价的变量单位均为元,并使用以2006年为基期的省级消费者价格指数(CPI)进行了平减,消费者价格指数数据来自历年的《中国统计年鉴》。为了防止极端值对实证结果造成影响,本文对各主要被解释变量每个样本年度0.5%分位数以下和99.5%分位数以上的极端值进行了缩尾处理。

本文对实证研究的样本进行了如下的精炼。首先,由于西藏自治区存在大量缺失值的问题,本文删去了位于该地区的样本。其次,2008年汶川地震发生之后,中国人民银行在随后的几次存款准备金调整中给予了51个官方认定的汶川地震重灾区县特殊的照顾政策,本文剔除了这些县的样本。最后,市辖区的各主要经济指标缺失严重,也被剔除。

(二)计量模型

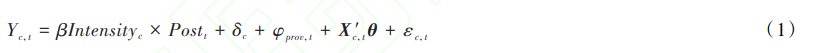

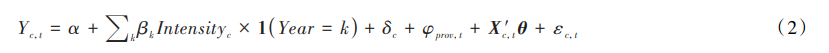

基于2008年定向降准政策本身的制度背景,本文构造了如式(1)所示的双重差分(Differences-in-Differences)实证策略。

在本文所研究的样本区间内,存贷比是一个不能被突破的法定监管指标,各地区的存贷比能够反映当地存款与贷款之间的相对转化关系,本文为此控制了2006-2007年各县的平均存贷比与年份哑变量的交乘项。此外,为了捕捉不同初始经济发展水平的县在2008年前后可能存在的非平行时间趋势,本文计算了2005-2007年各县人均GDP的均值,并按照各县在省内的排名情况设置了一组分类变量,分别表示该县初始经济发展水平落在省内的25%分位数以下、25%~50%分位数、50%~75%分位数或者75%分位数及以上水平,并控制了各分类哑变量与年份哑变量的交乘项。本文以下部分的回归如无特殊说明均使用县级层面的聚类稳健标准误。

本文使用的双重差分策略所依赖的核心假定是,在没有实施定向降准政策的情况下,不同地区主要因变量的变动趋势在2008年前后不存在系统性差异。尽管这一假定不能被直接验证,本文将估计如式(2)所示的事件研究方程,以检验各主要因变量在政策实施之前的时间趋势是否平行。

四、定向降准政策对经济增长的影响

(一)基准回归结果

本文首先考察定向降准政策对县域经济增长的影响。估计结果表明,2008年实施的针对中小银行的定向降准政策能够有效地促进县域经济增长。相对于政策实施前中小银行存款占比位于25%分位数的县,该比例位于75%分位数的县在定向降准政策实施后的人均GDP平均增长了约2.1%。

除了总量效应,本文还关注定向降准政策对不同产业增长的异质性影响。尽管定向降准政策实施的初衷是通过为中小银行提供流动性,鼓励其增加对“三农”和中小企业的信贷支持,但重资产的制造业企业获得银行贷款的难度平均而言要远低于轻资产的农业部门和服务业企业。如果定向降准政策释放的流动性更多地流向制造业企业,就不一定会显著促进第一产业和第三产业增加值的增长。

从事件研究回归结果可以清楚地看到,各因变量在2008年定向降准政策实施之前的时间趋势在初始中小银行存款占比不同的县之间不存在系统性差异。从2008年开始,受到定向降准政策影响越大的地区,其人均GDP、特别是人均第二产业增加值增长越快。值得注意的是,人均第三产业增加值对数在2008年的估计系数在5%的水平下显著为正。这一差异在随后年份并未消失,尽管其估计系数在统计上不再显著。从整体上看,定向降准政策对县域第一产业和第三产业增加值的影响较为有限。

(二)稳健性检验

本文进行了两组稳健性检验。

首先,本文考虑了不同县之间可能存在的溢出效应。本文基准回归中使用的变量来自县级层面,其中隐含的假定是,受到定向降准政策影响的中小银行主要通过其所在的县内贷款作用于当地的经济增长。在本文所研究的样本区间,县域农村金融机构跨区域设立分支机构受到较为严格的限制。股份制商业银行和城商行可以在满足一定监管条件的情况下经过批准设立异地分支机构,但这些分支机构往往设立在市辖区,而本文的研究样本不包括市辖区。上述制度背景能够在很大程度上保证本文实证策略所暗含的假定基本成立。为了进一步从实证上考虑不同县之间可能存在的溢出效应是否会影响基准回归的结论,本文计算了各县所在的地级行政区域内除自身外其他县级行政区域2006-2007年中小银行存款占全部存款之比的均值。可以看到,在控制了这一指标后,本文所关心的核心解释变量在各列中估计系数的绝对值均有所增大,统计显著性与基准回归保持一致。上述稳健性检验表明,放松基准回归所依赖的中小银行主要通过本地业务影响经济增长的假定不会对本文的核心实证结论产生影响。

其次,本文基准实证策略是一个强度双重差分模型,这一策略比较的是初始中小银行市场份额不同的县在2008年前后因变量的变化情况。现实中,随着县域初始中小银行存款占比的增加,定向降准政策对该地区经济增长的影响可能不是线性的。为此,本文将不同县按照其Intensityc所在的分位数(25%、50%和75%分位数)区间进行分组,并将表示各分位数组别的哑变量与Post的交乘项放入模型中。与初始中小银行市场份额小于25%分位数的县相比,中小银行初始市场份额越高的县在2008年定向降准政策实施之后的人均GDP和人均第二产业增加值增长越快。这一发现与使用强度双重差分模型得出的结论是一致的。

五、定向降准政策的作用机制

(一)定向降准政策对信贷总量和结构的影响

定向降准政策能够通过提高中小银行的信用创造能力,影响地区信贷的总量和结构,进而作用于地区经济增长。结果表明,2008年的定向降准政策能够显著提高县域人均贷款余额。定向降准政策对人均中小企业贷款余额增长的促进作用最为明显,这可能与中小银行在服务中小企业上具有比较优势有关(刘畅等,2017)。

(二)定向降准政策对投资和消费的影响

定向降准政策在有效刺激县域投资增长的同时,对以人均社会消费品零售总额测度的消费增长没有产生显著的促进作用。对这一发现的一个可能的解释是,在本文所研究的时期,定向降准政策导致的信贷增长没有流入与社会消费品零售总额密切相关的领域。根据中国人民银行提供的数据,以2009年1月为例,短期消费性贷款余额占各项贷款余额的比例仅约为1.2%。仅就本文所研究的2008年定向降准政策而言,其对经济增长的刺激作用更多地体现在对投资的拉动上。

(三)初始不良贷款率对定向降准政策作用效果的影响

中国人民银行在使用定向降准政策时面临着刺激信贷增长和防范金融风险之间的权衡。根据《商业银行风险监管核心指标》,不良贷款率是一个核心监管指标。与大型银行相比,定向降准政策所针对的中小银行通常具有更高的不良贷款率,其在进行信贷投放时所面临的约束也会更强。结果表明,防范和化解金融风险与促进信贷和经济增长之间存在一定的权衡关系,政策制定者需要综合考虑不同情景下货币政策多重目标之间的优先级。

六、结论与启示

加快构建新发展格局,扎实推动高质量发展,需要与之适配的金融体系与货币政策工具箱。实施适度宽松的货币政策,发挥好货币政策工具总量和结构双重功能,需要更好地运用包括定向降准政策在内的各类货币政策工具。

本文使用2005-2012年的县级面板数据,考察了2008年针对中小型金融机构的定向降准政策对县域宏观经济的影响。实证研究发现:在经济总量层面,2008年实施的定向降准政策能够有效地促进经济增长;在经济结构层面,定向降准政策对经济增长的促进作用主要体现在拉动固定资产投资和促进第二产业增长上,对第三产业增加值和消费增长的刺激效果并不明显。机制分析结果表明,定向降准政策有助于促进县域贷款,特别是中小企业贷款的增长。上述发现表明,通过定向降准政策向中小型金融机构释放流动性的方式能够促进经济增长,但仍不足以实现通过促进消费扩大内需、推动产业结构转型的目标。本文的研究还发现,定向降准政策在不良贷款率越高的地区对信贷扩张和经济增长的作用效果越弱。这一发现表明,防范和化解金融风险与促进信贷和经济增长之间存在一定的权衡关系,政策制定者需要综合考虑不同情景下货币政策多重目标之间的优先级。

尽管本文研究的是2008年的定向降准政策,但以银行类型为依据划分定向降准政策适用对象的政策框架与当前的政策实践相同。2024年中央经济工作会议要求,实施适度宽松的货币政策,发挥好货币政策工具总量和结构双重功能。2008年之后实施适度宽松货币政策的丰富实践为今后一个时期中国人民银行进一步挖掘货币政策工具潜力,统筹实现“稳增长”、“调结构”和“防风险”的多重政策目标提供了参考。今后的研究可以进一步关注以定向降准政策为代表的货币政策如何与财政政策相互配合、产生协同效应,解决消费需求不足的问题。

文章来源于《财贸经济》2025年第2期,为原文节选。本文作者:刘 畅,中国人民大学国家发展与战略研究院副教授;马光荣,中国人民大学财政金融学院副院长、教授,中国人民大学财税研究所副所长。