吕冰洋:处理央地关系的理论框架—活力与秩序的平衡

时间:2020-02-22内容提要:历史与现实告诉我们,秩序是国家治理的核心目标。央地关系处理很大程度上是要在活力与秩序之间寻找一种平衡,而信息复杂性、信息不对称性、地方政府规模和数量,决定了央地关系中活力与秩序一对矛盾的转化方向。

一、大国的秩序依赖

在现代经济学模型假定中,一般假设政府的目标是实现居民效用最大化,而影响居民效用的主要是居民收入增长带来的消费增长,因此政府主要目标是推动经济增长。要实现经济增长就要积极发挥市场在资源配置中的作用,即要给予要素和商品流动的充分自由,也许受此影响,自由已成为现代社会核心价值概念之一。

但是大量的历史经验、以及政治学和社会学著作告诉我们,“秩序”也是政府所追求的重要目标。制度经济学家认为,制度的重要功能定位在增进秩序(诺思,2013;柯武刚等,2018)。所谓秩序,“是指符合可识别模式的重复事件或行为,具有系统性、非随机性,从而可以被理解”(柯武刚等,2018)。秩序为什么这么重要,因为秩序意味着信赖和合作,当社会失去秩序时,信赖和合作就会被瓦解,交易成本将迅速上升,劳动分工将难以为继,经济效率会下降。事实上,从个体需要看,自由与秩序均构成个体需要的重要组成部分,而人类社会大量制度就是围绕如何实现人的两大需要而产生。

秩序的实现要有两大前提:安全与稳定。首先是来自安全。没有安全,产权得不到保护,与未来预期有关的经济活动将减少乃至中止。外敌入侵是破坏安全的重要力量之一,象古代中国时常面临着北方游牧民族的入侵。其次来自稳定。没有稳定,秩序就是紊乱的。稳定遭到破坏的重要原因是内部力量平衡的打破,它包括:一是经济平衡的打破,例如传统农业平衡建立在脆弱的生态基础上,当出现天灾时往往会导致农民流离失所;二是政治平衡的打破,例如地方政治力量超过中央时,就可能对中央权威造成挑战;三是社会平衡的打破,当社会各阶级或阶层相对力量发生较大变化时,将导致社会结构的剧烈变革。因此,国家对秩序依赖程度取决于内部和外部挑战程度。不过,对安全和稳定的过度追求,又容易造成僵化的秩序。如何建立一种开放有活力、且能保持社会安全和稳定的秩序,是最能考验统治者国家治理能力的标尺。

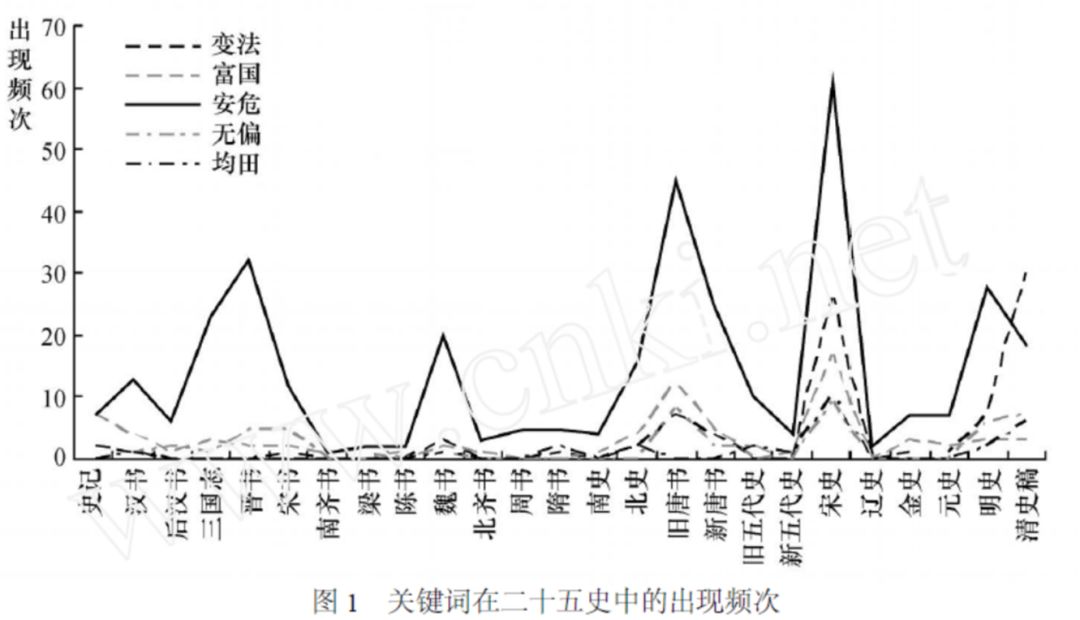

那么,秩序在国家目标中有多重要呢?以中国为例,冯维江(2009)检索了二十四史加上《清史稿》中五个重要关键词:富国、变法、无偏、均田、安危。富国和变法代表治理者的效率目标,无偏和均田代表治理者的平等目标,安危代表治理者的安全目标。统计结果显示,效率、平等、安危的出现频次分别是160、78和359次,安全的目标大大超过效率和平等目标,在平等目标中,实际上也在很大程度上体现着对稳定的追求(见图1)。因此也毫不奇怪的是,中国历代政治制度设计与各项政策的一个重要目标是秩序稳定。在党和国家领导人论述中,在党的重要文献中,秩序和稳定一直是重要关注对象。如邓小平(1993)指出:“稳定压倒一切”。习近平(2014)指出:“发展是硬道理,稳定也是硬道理。”如党的十五大报告指出:“在社会主义初级阶段,正确处理改革、发展同稳定的关系,保持稳定的政治环境和社会秩序,具有极端重要的意义。”在党的十八届三中全会公报中,仍强调“坚持正确处理改革发展稳定关系”。

为实现社会的安全与稳定,中央政府就需要动员和控制社会力量,为此需要想方设法提高组织效率。动员社会力量的原因很好理解:一盘散沙的社会无法应付外敌入侵、突发灾情等。控制社会力量的原因是随着经济社会的发展,各种社会力量的对比会发生变动,进而威胁整个社会秩序。例如,周庆智(2014)通过对大量的县级行政的研究说明,自清末到民国以至新中国的“国家政权建设”,中国县级政权现代化要完成的主要是两大功能:一是社会整合和动员能力;二是财税汲取能力。为此,中央政府在政治经济制度设计中,会从提高组织效率角度出发,考虑如何动员和控制社会力量,而相对忽视对民众权利的保护。由此我们归纳:

命题一:秩序来自安全和稳定,秩序的实现需要提高组织效率来动员和控制社会力量。

其中,组织效率的定义为政府对社会力量的动员和控制能力。

二、秩序的实现途径及政府行为偏离

在幅员较大的国家,中央政府要实现对社会力量的动员和控制,不可避免地要通过地方政府完成,因而中央政府必须赋予地方政府一些权力。赋予地方权力随之会产生两个问题:一是地方政府在权力行使过程中偏离中央政府目标,二是地方政府权力过大可能会对中央政府造成权威挑战。为此,中央政府需要有力地控制地方政府,其重点会放在人事、财力、军事等的控制上。

以中国为例,历史上曾探索过多种处理中央与地方关系的制度,典型的有秦汉之前的分封制与之后的郡县制。在秦汉之前,以周朝为代表采取以血缘为纽带、分封诸侯的方式来治理地方事务,但是这种治理方式由于“后属疏远”,随着时间推移,建立在血缘基础上的地方对中央的忠诚会下降,中央逐渐会失去对地方的控制,最终引发春秋战国长达549年的大分裂和大动荡。因此秦始皇灭六国后,废掉周朝确立的分封制而实行郡县制,“秦有天下,裂都会而为之郡邑,废侯卫而为之守宰”,郡、县长官均由朝廷任免,不得世袭。郡县制的实行达到两方面效果,一方面,中央政府加强了对地方政府控制,典型表现在地方对中央权威的挑战大大降低,如柳宗元在《封建论》中赞叹道:汉朝时“有叛国而无叛郡”,唐朝时“有叛将而无叛州”。另一方面,国家的动员能力大大增强,修长城、挖运河、出击匈奴等行动,动辄可以组织百万人以上的规模,这在分封制下是不可想象的。

中央对地方的人事和财力控制的加强,一个自然后果是,上级政府的偏好比辖区居民的偏好更能影响地方政府的行为。官员追求的重要目标是升迁和预算权力最大化,这两方面分别对应着人事权和财权,当辖区居民对官员罢免和财政收支规模无法形成有效制约的话,那么地方官员对上级政府会形成高度依赖。地方官员为保持位禄,会专伺上级政府意图办事,不顾实际治理效果。例如,中国历史上常有一些地方官面对天灾人祸而造成的饥民哀号,因未奉圣旨而守着粮仓不敢放赈,其根本原因是不敢逾越开仓必须事先请旨的规定,官吏们宁可视民饥馑以死,也犯不着违反规章。

地方政府权力的行使方向会影响辖区的社会活力。历史学家杜赞奇 ( Prasenjit Duara,2008)在研究1900~1942年中国华北农村的文化、权力与国家关系时指出,国家权力渗透到基层是要建立在各种文化(如宗族、信仰等)的网络基础上,为此提出了一个重要概念“权力的文化网络”。当地方政府官员权力来源较少受辖区居民制约时,这意味着当地文化网络对官员权力影响较小,官员权力行使方向容易偏离辖区居民的偏好,不会注重或经营权力行使的文化基础,也就不会积极采取措施激发当地社会活力。由此我们归纳:

命题二:中央政府对地方政府的控制有助于提高组织效率,但会导致地方政府行为偏离辖区居民偏好,并且不利于激发社会活力。

三、信息传递对活力与秩序的影响

中央政府赋予地方政府权力就涉及到政府间事权的分配,“事权是指各级政府的职能”(楼继伟,2013),它是处理政府间财政关系的核心。只有清晰地界定各级政府职能,才能避免政府间大量讨价还价行为,各项公共事务才能得以有效开展。

在事权分配中,信息是一个重要考虑因素。“在相互作用决策中,信息是一个至关重要的组成部分。交易行为和攫取行为都需要知道各方拥有什么,然后才知道交易什么和攫取什么”(巴泽尔,2003)。当由上级政府来决定事权分配时,要清楚地知道各项公共事务所需处理的信息,例如社会养老保险需要知道人们的年龄、生死、就业状况等信息。但是,信息获取和处理是需要付出成本的,产权经济学家巴泽尔(2003)指出,“由于信息成本,任何一项权利都不是完全界定了的。没有界定的权利于是把一部分有价值的资源留在了‘公共领域’里,公共领域里全部资源的价值也叫做‘租’”。对地方性公共事务来说,地方政府显然比上级政府更具有信息比较优势。当由上级政府来决定信息比较复杂的事权分配时,事权就很难界定清楚,同时,地方政府有可能利用信息优势来提取“信息租金”。例如,向上级政府慌称公共事务的收益与成本,以取得来自上级政府的更多的转移支付资金支持。

现代社会中,公共事务的复杂性大大增强,对公共事务的政府职能归属判别难度也随之增加。举例来说,中小学教育由于外部性强,提供中小学教育一般认为是中央政府的职能。但是在中小学教育事务中,又分为教师工资、校舍改造、学生食宿等事务,教师工资涉及的信息无非是人员、年龄、职称等简单信息,完全可以由中央政府来管理,但是校舍改造和学生食宿等要处理的信息比较复杂,由中央政府决定所有事权分配时易造成资源配置扭曲。由此我们归纳:

命题三:当由信息劣势一方决定政府间事权分配时,事权永远无法被清晰界定。

政府事权包括决策权、执行权、监督权三部分,地方性的公共事务一般由地方政府来执行,中央政府为了加强组织效率,可以将决策权和监督权集中在手中。决策、执行和监督均需要付出信息搜寻和处理成本,当地方公共事务信息复杂性较高,和中央与地方信息不对称程度比较高时,中央政府就很难避免地方政府利用信息优势提取租金,也就很难避免决策扭曲和监督失效,组织效率会随之降低。

为了阻止组织效率下降,中央政府会采取三种典型措施:一是加强对地方的人事和财政控制;二是扩大对地方的监督范围和提高监督力度;三是缩小地方官员的任期。加强对地方的监督会带来官僚机构的扩张。仅以唐朝为例,中央派员督察地方的官员名称有巡按使、按察使、按察采访处置使、按抚使、存抚使、黜陟使、宣抚使、营田使、户口使、租庸使等众多名目,发展下去,就会出现顾炎武在《日知录》所说的“大官多小官少”、制度越来越复杂的局面。如顾炎武所说:

“行一事焉,则虑其可欺,而又设一事以防其欺。.....故其法不得不密,法愈密而天下之乱生于法之中。所谓非法之法也。”

对此,巴泽尔(2006)将之类比于企业“纵向一体化”问题,他指出:

“地方自治权的增加,与前面所讨论企业纵向—体化程度的降低相似,而且理由也相似。……当地方当局和中央政府之间的功能划分变得更加困难,那么,更多的权力都会从前者转移到后者手中。这种变化与纵向一体化水平的增加是相似的,这时,冲突的利益就可以协调了,然而,这是以官僚机构的扩张为代价的。”

巴泽尔(2006)同时指出,减少在位者任期,会降低他的权力控制程度,并降低彼此建立联盟的机会。这会使得地方官员的行为更加采取对上负责形式,对地方性公共事务处理能力和意愿下降,为履行职责不得不采取“经纪人”方式。典型如中国的胥吏制度,胥吏是从唐代的“役法”中演变而来的,胥吏的收入不是来自国家,而是来自办事获得的“好处费”。胥吏们精熟行政细节和运作程序,在地方上有盘根错节的势力范围,使其职位实际成为自家的“封建”领地,形成史家所痛恨的“官无封建而吏有封建”现象。正如瞿同祖所说:“节制官员的结果,反而是造成胥吏和豪绅掌握了地方上的一切。”胥吏常常利用办事程序繁琐、官员不熟悉政务之机,把持地方事务,蒙蔽、妨碍、误导甚至协迫上级,最后会导致地方经济和社会活力下降。瞿同祖(2011)指出:“州县官们的任期短暂及职位不稳定,使他们极难有效地监督控制书吏。他们要花好几年时间才能熟悉行政、了解地方情况、觉察书吏们的奸猾”。由此我们归纳:

命题四:组织效率会随着信息复杂性和不对称性程度提高而下降,而中央政府为提高组织效率的努力会抑制地方活力,并使制度变得复杂和带来官僚机构扩张。

四、政府相对规模对组织效率的影响

上下级政府的相对规模也是影响活力与秩序的关键因素。下级政府数量增多,意味着上级政府对单个下级政府相对力量(包括政治力量与经济力量)增强,下级政府对现行秩序的挑战力度变小,下级政府违背上级政府意图的可能性变小,组织效率得以提高。但是,下级政府数量相对上级政府数量过多,上级政府信息处理难度加大,有可能带来组织效率的下降。

我们还是以中国历史为例来说明这一点。秦汉之际是中国由分封制向郡县制转型的关键时期,在西汉初年仍采取大量的分封制形式,诸侯王拥有较大的权力,阻众抗命,从而对中央造成挑战。为此,贾谊提出“众建诸侯而少其力”办法,即诸侯王所有儿子都可平均享受诸侯王的封地,这样诸侯国会越分越小。七国之乱后,汉武帝实行“推恩令”,析王国为侯国,诸侯王对中央的威胁才基本得以解决。

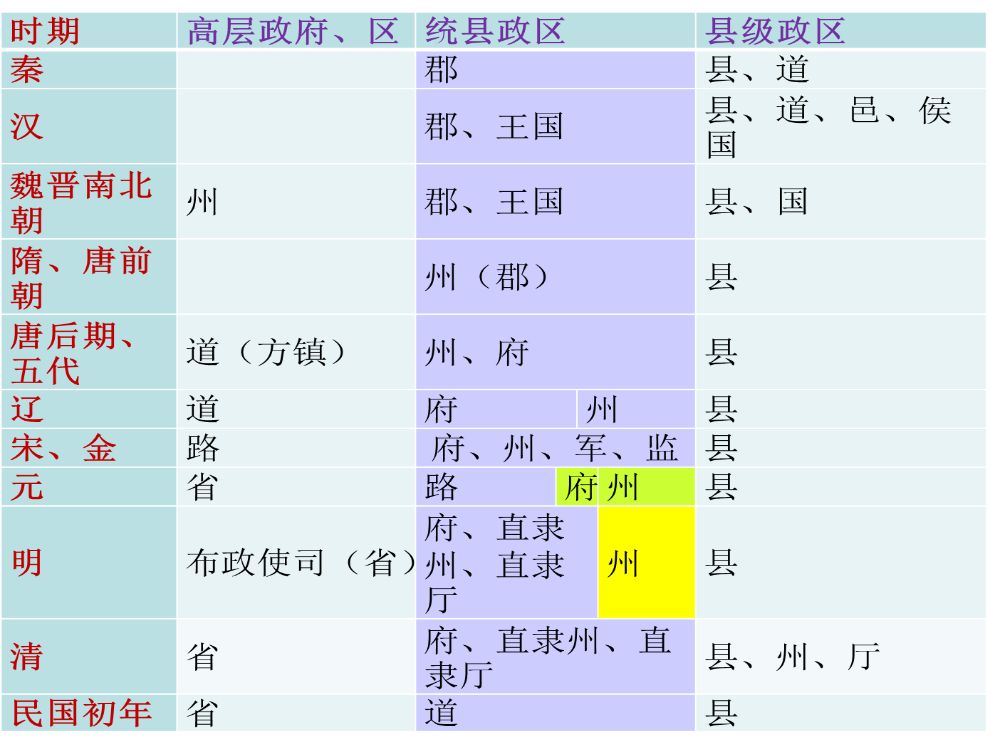

中国基层政府单位是县,从秦建立县级行政组织至清代的2000多年间,一直没有发生变化,其数目也总在1500左右。由于县所控制的区域较小,辖户较少,难以形成独立势力,因此在本级政权结构上相对稳定。但是中央政府不可能直接面对县级政府施令,需要有中间层政府来收集和简化信息,而中间层级政府增多反过来使得信息传递链条加长,中央政府信息处理成本加大,也就难以避免信息扭曲和决策失误。中国历史上大多数王朝在初建时设为三级政府,基层为县,中间一层或为郡、或为州、或为省,但是过了不多长时间,三级政府就会演变成为四级、五级甚至六级政府,中国历史上举凡刺史、总督、巡抚、节度使、按察使一类名词,开始都作为中央的临时特派官员,其对应的衙门为流动机构,可是官员与机构自古以来均是易立而难去,流动机构也就慢慢变成常设机构,大大增加了行政运转成本。我国地市政府和乡镇政府在建国后很长一段时间也是作为流动机构存在,如地市级政府叫做行署,就是取其流动而非固定之意,之后慢慢演变成常设机构。

中国历代地方政府(行政)级次演变过程表

由此我们归纳:

命题五:次高级地方政府数量增多对组织效率存在正反两方面影响,正向影响是有利于维持现行秩序,反向影响是中央政府信息处理成本加大。

命题一~五说明了,如果大国存在较强的秩序依赖,那么中央政府在确定央地关系时,就不可避免地在经济效率之外考虑组织效率,在各个制度与政策设计中就需要处理活力与秩序的一对矛盾。决定矛盾方向转化的重要原因在于信息复杂性与信息不对称性。

原文登载于《财贸经济》2019年10期,标题《“顾炎武方案”与央地关系构建:寓活力于秩序》,本文为原文内容节选。